Titelbild: DALL:E

Integrative Förderung steht schweizweit in der Kritik. Am Freitag, den 16. August 2024 erschien in den Schaffhauser Nachrichten ein Artikel zur Thematik, der sich in den Chor der Ablehnung einreiht. Der erste Abschnitt dieses Artikels spiegelt bereits all jene Vorurteile, Verkürzungen und Polemiken, die das Thema Inklusion vor sich hertreiben:

Als Schulentwickler in der Stadt Schaffhausen ist es mir ein Anliegen, mit einer differenzierenden Klärung der Falschaussagen, Verwechslungen und Polemiken zu antworten – unterstützt durch die KI ChatGPT.

Warum es bei der integrativen Förderung nicht um „Störenfriede“ geht

Es ist unangemessen, Menschen, die heilpädagogische Unterstützung benötigen, als „Störenfriede“ zu bezeichnen. Der Begriff „Störenfried“ suggeriert, dass jemand absichtlich Unruhe stiftet oder die Ordnung stört. Diese Zuschreibung verkennt jedoch die Bedürfnisse und Herausforderungen von Menschen, die auf heilpädagogische Unterstützung angewiesen sind.

Verhaltensweisen, die bei Menschen mit heilpädagogischem Förderbedarf auftreten, sind nicht das Resultat bewusster Störung, sondern Ausdruck ihrer Entwicklungsbedürfnisse oder spezifischer psychischer, kognitiver oder emotionaler Herausforderungen. Der Begriff „Störenfried“ stigmatisiert diese Menschen und lenkt den Fokus auf das Verhalten statt auf dessen Ursachen und die notwendige Unterstützung.

Heilpädagogik zielt darauf ab, Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern und ihnen zu ermöglichen, ihr Potenzial zu entfalten. Das erfordert Verständnis, Empathie und eine wertschätzende Haltung gegenüber ihren individuellen Bedürfnissen. Die Verwendung des Begriffs „Störenfried“ ist daher nicht nur unangemessen, sondern trägt auch zur sozialen Ausgrenzung bei und verstärkt Missverständnisse.

Durch diese Rhetorik werden die Kernanliegen von Inklusion torpediert und die Probleme, zu deren Lösung sie eigentlich antritt, werden bewirtschaftet.

Warum der Vergleich zwischen einer Schulklasse und einer Fußballmannschaft irreführend ist

Der Vergleich einer Schulklasse mit einer Fussballmannschaft, in der ein 5.-Liga-Spieler mit einem Nationalspieler aufläuft, ist irreführend. Er basiert auf der Annahme, dass schulische Leistungen oder Verhalten linear messbar und vergleichbar sind wie sportliche Fähigkeiten. Doch diese Analogie verkennt den wesentlichen Unterschied zwischen Schule und Leistungssport.

In der Schule steht nicht der Wettbewerb im Vordergrund, sondern Bildung, Entwicklung und Chancengleichheit. Anders als in einer Fussballmannschaft, in der eine klare Leistungsdifferenz problematisch wäre, ermöglicht die Schule durch differenzierten Unterricht und individuelle Fördermassnahmen allen Kindern, auf ihrem jeweiligen Niveau zu lernen.

Das Bildungssystem ist keine Wettkampfarena, sondern ein Raum des gemeinsamen Lernens.

Der Vergleich mit einer Fussballmannschaft simplifiziert die Situation der schulischen Inklusion grob und verfehlt das eigentliche Ziel: die pädagogische Unterstützung und Förderung aller Kinder. Der Fokus sollte nicht auf vermeintlichen Leistungsunterschieden liegen, sondern auf den Chancen und Vorteilen, die eine inklusive Bildung für alle Beteiligten mit sich bringt.

Eine persönliche Bemerkung

Die Schulforschung u.a. von Prof. Dr. Katharina Maag Merki von der Universität Zürich zeigt, dass das Schweizer Schulsystem durch seine Tendenz zur Separation Schülerinnen und Schülern nicht angemessen fördert. Jugendliche, die das Potenzial für das Gymnasium haben, landen nach wie vor in der Sek C oder in der Realschule (wo es die noch gibt), während andererseits Schüler:innen ins Gymnasium versetzt werden, obwohl sie dort überfordert oder am falschen Platz sind.

Der Vergleich zwischen der ersten und der fünften Fussballliga verdreht also auch hier die Fakten, denn es ist momentan gerade das auf Separation ausgelegte System, welches – in der unangebrachten Bildsprache des Autors – Fünftliga-Spieler in der ersten Liga platziert und umgekehrt.

Auf die Frage, warum hier trotz der überwältigenden Forschungsergebnisse im Schulsystem kaum Entwicklungen greifen, antwortet der Berner Professor und Bildungssoziologe Rolf Becker im Kontext der TREE-Langzeitstudie:

„Es gibt in der Schweiz schlicht kein echtes Interesse daran, die Ungleichheiten aufzuheben“. Hinzu komme, dass Massnahmen oft konterkariert würden. Das bedeutet: Wenn Kinder aus Elternhäusern mit tieferer Bildung explizit gefördert würden, könne es sein, dass Akademikereltern für ihre Kinder einfach noch mehr machten. (Quelle)

Deshalb ist die folgende Unterscheidung auch so wichtig – umso mehr, als nicht nur der Autor des hier reflektierten Artikels sie nicht wirklich macht:

Was ist „integrative Förderung“ und was ist „Inklusion“

- Integrative Förderung bezieht sich auf Massnahmen innerhalb des bestehenden Schulsystems, um Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu unterstützen. Diese Kinder verbleiben in der Regelklasse, erhalten jedoch punktuelle oder gezielte Unterstützung.

- Inklusion hingegen ist ein umfassenderes Konzept. Es zielt darauf ab, alle Menschen von Beginn an gleichberechtigt in alle gesellschaftlichen Bereiche einzubeziehen. Im Bildungssystem bedeutet dies, dass das Schulsystem so gestaltet wird, dass alle Kinder unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen am Unterricht teilnehmen können, ohne separat behandelt zu werden.

Der zentrale Unterschied zwischen diesen beiden Modellen besteht darin, dass die inklusive Schule das gesamte System an die Vielfalt der Lernenden anpasst, während die integrative Schule von einem Standardsystem ausgeht, in das Schüler mit besonderen Bedürfnissen integriert werden.

Inklusion basiert auf den Werten Gerechtigkeit, Diversität und Teilhabe. Ausgehend von der UN-BehindertenRechtsKonvention, die 2006 verabschiedet wurde, und die auch in der Schweiz die rechtliche und ethische Basis für die Diskussion über Inklusion in Schulen darstellt, bedeutet Inklusion:

Ein Schulsystem wird transformiert, um Barrieren abzubauen und allen Lernenden gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen.

Die Schul- und Bildungsforschung in der Schweiz legt seit mehreren Jahrzehnten die Schlussfolgerung nahe, dass „separative Beschulung“ zu diesen Barrieren zählt.

Integration wiederum baut solche (Schul-)Barrieren nicht ab. Vielmehr unterstützt sie Lernende durch „integrative Förderung“, damit diese die (Schul-)Barrieren besser überwinden, und am bestehenden Schulsystem teilhaben können.

Durch „integrative Förderung“ wird Schule also weder gerecht noch divers, noch wird sie inklusiv. Sie bleibt, was sie ist und hat zusätzlich integrative Förderung im Angebot.

Ein kurzer Videoausschnitt (37 Sekunden) mit der amerikanischen Forscherin und Autorin Brené Brown zeigt die unterschiedlichen Wertehorizonte hinter den beiden Ansätzen:

Warum Inklusion kein „hehres Ideal“ ist

Der im Zeitungsartikel verwendete Ausdruck „hehres Ideal der Inklusion“ suggeriert, dass Inklusion ein unrealistisches oder utopisches Konzept sei. Tatsächlich ist Inklusion jedoch ein Menschenrecht, das in internationalen Abkommen wie der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben ist.

Die Umsetzung von Inklusion ist in vielen Ländern bereits weit fortgeschritten, auch wenn Herausforderungen bestehen. Es ist daher weniger eine Frage des „Scheiterns an der Realität“, sondern vielmehr eine Frage der Anpassung struktureller, personeller und finanzieller Rahmenbedingungen.

Die unscharfe Verwendung von Begriffen wie „Inklusion“ und „integrative Förderung“ führt zu Missverständnissen und emotionalisiert den Diskurs unnötig. Kritik sollte klar und differenziert formuliert werden, um konstruktiv in die Diskussion eingebracht zu werden.

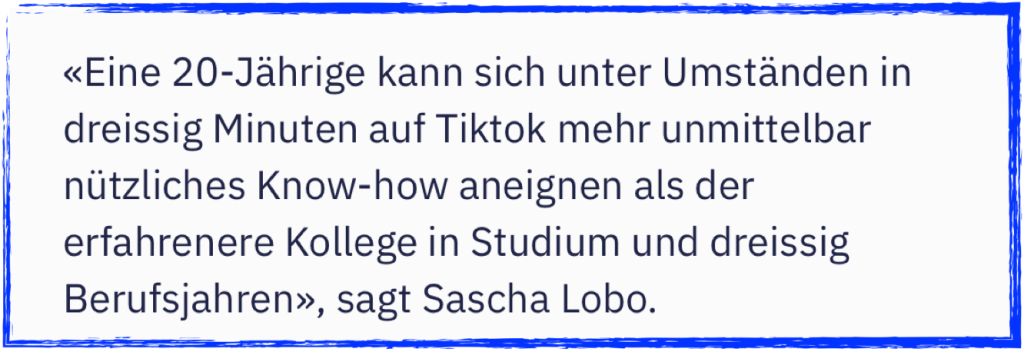

Heterogenität und Diversität als das neue Normal von Lebens- und Lernwelten

Heterogenität und Diversität betreffen nicht nur das Verhalten von Individuen, sondern auch Familiensysteme, Lebenswelten, Berufs- und Arbeitswelten sowie soziale Durchmischung in Wohnvierteln. Das Schulsystem jedoch hält im Hintergrund weiterhin an einem Paradigma von Homogenisierung fest („Nadelöhr“), das nicht mehr den gesellschaftlichen, den ökonomischen und den individuellen Realitäten entspricht – wie immer und immer wieder durch Forschung bestätigt wird.

Der grösste Stolperstein für eine inklusive Schule besteht darin, dass traditionelle Schule davon ausgeht, dass alle Kinder und Jugendlichen in ein bestimmtes Normsystem von Schule integriert werden müssen („integrative Förderung“) und können. Wenn dies aufgrund individueller Eigenschaften oder Verhaltensweisen scheitert, müssten sie als „Störenfriede“ vom regulären System separiert werden.

Das Verhalten von Schüler:innen wird isoliert betrachtet. Die Kontextbedingungen geraten in den Hintergrund. Dabei ist es immer auch der Kontext, der Verhaltensweisen hervorbringt.

Diese Sichtweise verschiebt ein komplexes Problem auf die individuelle Ebene und macht es damit unbearbeitbar. Es wird für alle Beteiligten grösser, wie die im Artikel erwähnte Studie zur Berufszufriedenheit der Lehrpersonen in der Schweiz (Link unten 👇) eindrücklich dokumentiert.

Mit dieser Variante von „Komplexitäts-Reduktion“ wird Schule unseren komplexen Lebenswelten nicht mehr gerecht. Noch vor wenigen Jahrzehnten konnten Schüler:innnen und ihre Heimatsysteme die Anforderungen des linearen und auf Separation fussenden Schulsystems (vermeintlich?) besser bewältigen. Heute fehlen allen Beteiligten dafür die Ressourcen – auch den Lehrpersonen.

Das Schulsystem muss sich an die Lebensrealitäten jener Menschen anpassen, die in Schule involviert sind – nicht umgekehrt. Das ist Anliegen und Ziel von Inklusion.

Hier zur Info der gesamte Artikel:

Die im Artikel erwähnte aber dort nicht zitierte, vom LCH in Auftrag gegebene Studie zur Berufszufriedenheit von Schweizer Lehrpersonen findest du hier. Ein vertiefender Blick in diese Studie lohnt sich sehr, weil sie die Belastungs-Situation von Lehrpersonen differenziert abbildet.

Mehr zur im Artikel erwähnten aber dort nicht zitierten Eugster-Studie findest du hier.