Was, wenn „selbstbestimmt und selbstorganisiert lernen“ keine Fähigkeit wäre, sondern eine grundsätzliche Eigenschaft des Lernens? Was, wenn Lernen an sich selbstbestimmt und selbstorganisiert wäre? Wenn also diese beiden Eigenschaften das Lernen auszeichnen würden? Wenn Lernen also Selbstorganisation wäre und Selbstbestimmung, egal was Erziehung und Pädagogik tun und was nicht? Wenn das also Eigenschaften wären, die zum Lernen nicht noch irgendwie hinzukommen würden, auch nicht etwas, „das wir lernen“ wie Radfahren, sondern wenn sie immer schon Merkmale des Lernens wären?

Welchen Sinn würde es dann machen, von selbstorganisiertem und selbstbestimmtem Lernen als einer Fähigkeit zu sprechen, die ein Mensch unter bestimmten Umständen entwickelt und unter anderen nicht oder nur schlecht?

Keinen.

Was, wenn auch ein auf den ersten Blick als Lernverweigerung oder Lernverzögerung daherkommendes Verhaltensmuster nichts anderes wäre als eine Funktion des sich auch in dieser Situation selbst organisierenden und selbst bestimmenden Lernens? Was, wenn das Lernen selbst dort, wo es stark eingeengt würde auf formalisierte Lernprozesse, diese Eigenschaft nicht und nie verlieren würde – sondern z.B. selbstbestimmt und selbstorganisiert nach Auswegen suchen würde, die das erziehende System als defizitär interpretiert?

Obacht.

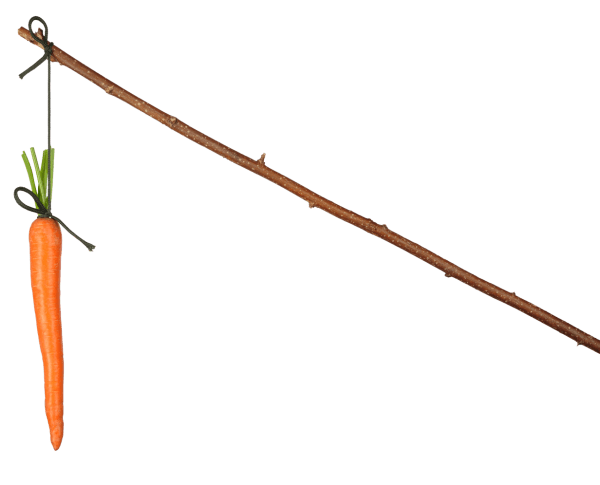

Die Auffassung, selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Lernen sei eine Fähigkeit, würde dann das, was eine Voraussetzung für das Entwickeln von Fähigkeiten ist, nämlich eine der wichtigsten Eigenschaften von Lernen, zu einer Folge dieser Entwicklung erklären. Und auf dem Hintergrund dieses Vertauschens von Voraussetzung und Folge würde DANN die Überzeugung Sinn machen, dass wir selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Lernen entwickeln können, denn DANN ist dieses Lernen ja nicht (mehr) die Voraussetzung für das Entwickeln und Entfalten irgendwelcher Fähigkeiten, sondern die Folge einer Entwicklung, die wir JETZT natürlich fördern müssen. Und schon brauchen wir Pädagogik und Didaktik.

Und genau darum geht’s bei dem ganzen Lehr-Lern-Zirkus: Auf Gedeih und Verderb eine Begründung dafür zu produzieren, dass es Didaktik und Pädagogik braucht.

Merken sie was?

Dabei ist es mit dem Lernen doch wie mit dem Atmen. Auch Atmen ist keine Fähigkeit sondern eine Eigenschaft lebender Wesen: Sie atmen. Und was auch immer in der Luft ist, wie sauber oder verpestet die sein mag, wie „richtig“ oder „falsch“ einer atmet, oder wie stark diese Funktion eingeschränkt sein mag: solange der Mensch lebt, atmet er und sie. Atmen ist keine Fähigkeit, die ich entwickle. Es ist jederzeit eine (mir) gegebene Voraussetzung. Von selbstbestimmtem und selbstorganisiertem Atmen zu sprechen, wäre sinnlose Rede, denn es gibt das Gegenteil nicht.

Mein Atmen kann ich so oder so „einsetzen“. Nie aber einstellen. Es organisiert sich jederzeit selbst und selbstbestimmt – allen kreativen Interventionen zum Trotz. So auch beim Lernen. Beide sind eine Voraussetzung für alles andere. Lernen wird nicht erst durch seinen irgendwie pädagogisch unterstützten oder behinderten Einsatz zu mehr oder weniger selbstorganisiertem und selbstbestimmtem Lernen, weil es das jederzeit ist.

Aber passt denn die Metapher mit dem Atmen hier wirklich? Schließlich gibt es ja auch die „künstliche Beatmung“ in Fällen, in denen jemand nicht mehr von selbst atmen kann. Dann aber sind wir ja lebensgefährlich krank. Dies gleichzusetzen mit einem pädagogisch konstruierten „lernschwachen Menschen“, den mann zum Lernen tragen müsste wie den berühmten Hund zum Jagen, wäre zynisch, denn was Schule in Wahrheit tut, ist dies:

Sie verhindert durch ihr Handeln systematisch, dass lernende Menschen – hier wieder metaphorisch gesprochen – ihre Lungen frei von der Leber weg gebrauchen. Unterricht „beatmet“ kerngesunde Menschen jahrlang künstlich (das nennt sich „Didaktik“). Anschließend geben Unterrichtende zu Protokoll, dass die wenigsten Lernenden über die Fähigkeit des selbstbestimmten und selbstorganisierten Atmens verfügen. Bis auf ein, zwei besonders begabte Atmer – bei denen zu Hause halt auch viel geatmet wird. Aber schließlich müsse man ja alle mitnehmen.

Merken sie was?

Die Annahme, dass es zwei grundsätzlich unterschiedliche Formen von Lernen gibt: hier das selbstbestimmte, dort das fremdbestimmte, ist falsch, weil Lernen nicht fremdbestimmbar ist. Was auch immer wir einem lernenden Menschen antun, verweigern, ermöglichen: sein und ihr Lernen ist und bleibt selbstorganisiert und selbstbestimmt. Es macht keinen Sinn, von fremdbestimmtem Lernen zu sprechen, so wenig es Sinn macht, von fremdbestimmtem Atmen zu sprechen.

Dass die erschreckende Mehrheit der Menschen große Probleme mit dem selbstbestimmten Lernen hat, kommt nicht daher, dass ihnen eine Fähigkeit fehlen würde. Vielmehr ist der Moment, wenn du zum ersten Mal ohne Schlauch atmen sollst, angstbesetzt – und nicht selten schmerzhaft.

LEBEN ist vielleicht das Zäheste, was das Universum erfunden hat – auch wenn es nur in kleinen Nischen der Komplexität gedeiht. Ein ökologisches System kann sich auf erstaunlich vielfältige Weise an wechselnde Bedingungen anpassen. Menschen sind extrem komplexe organische Systeme, die es im Rahmen eines linear-mechanischen Welt-Modells gar nicht geben dürfte, die aber über enorme Selbststeuerungs- und Anpassungsfähigkeiten verfügen. »Natur« entwickelt ihre Robustheiten aus den Gesetzen der evolutionären Systemdynamik, im Sinne der »zyklischen Co-Evolution«.

Quelle

Wenn wir von Lernen sprechen, sprechen wir von einem selbstorganisierten und selbstbestimmten Prozess. Lebende Systeme lernen immer selbstbestimmt und selbstorganisiert – völlig unabhängig davon, wie stark äußere Manipulationen auf den Menschen einwirken, also auch „mit einem Schlauch im Hals“: Sein und ihr Lernen ist und bleibt selbstorganisiert und selbstbestimmt. Auch wenn es aufgrund irgendwelcher Umstände selbstbestimmt und selbstorganisiert in die Hose geht.

Pädagogik und Didaktik kommen hier an eine Grenze, die sie uns aber geschickt als ihren Augangspunkt verkaufen. Haben sie sich doch zu dem Zweck erfunden, um bestimmte menschliche Fähigkeiten zu entwickeln (und andere zu verhindern). Ein beliebtes Narrativ in der Pädagogik lautet, dass es da „Anlagen“ gibt und „Potenziale“, die durch pädagogische Intervention erst ent–wickelt werden und ent–faltet. Sie geht also davon aus, dass junge Menschen etwas noch nicht haben, dass sie bestimmte Fähigkeiten noch nicht (entwickelt) haben, und dass die dann mit Hilfe ausgefeilter pädagogischer Interventionen entwickelt werden – und in jedem Fall besser und zielgerichteter als ohne diese Interventionen – oder gar selbstbestimmt 😆.

Und diese Überzeugung wendet die Pädagogik dann ganz selbstverständlich auf das Lernen selbst an. Dabei übersieht sie, dass das Lernen für sie als Wissenschaft und Praxis eine Voraussetzung bildet, über die sie gar nicht bestimmen kann. Wäre Lernen nicht a priori selbstbestimmt – die Pädagogik hätte überhaupt keinen Angriffs- und Ansatzpunkt für ihr Brimborium.

Würden Menschen nicht immer schon lernen, und zwar selbstbestimmt und selbstorganisiert, dann würden sie auch nicht mit Hilfe von Pädagogik und Didaktik lernen.

Hartes Brot.

Noch einmal: Die landläufigen Probleme und Differenzen und Halbwahrheiten und Konflikte im Kontext des selbstorganisierten und selbstbestimmten Lernen entstehen dadurch, dass wir annehmen, es handle sich dabei um eine zu entwickelnde Fähigkeit. Diese falsche Annahme liegt unserem pädagogischen Menschenbild und Denken zu Grunde.

Erst wenn ich begriffen habe, als Mensch ebenso wie als (Bildungs-)System, dass Lernen ein fundamental selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Phänomen ist, wenn ich verstanden habe, dass es hier um eine Eigenschaft menschlicher Existenz geht, um ein Merkmal menschlichen Lebens wie das Atmen, erst dann werde ich aufhören, an lernenden Menschen herumzudoktern und herum zu didaktisieren, „damit sie das selbstorganisierte und selbstbestimmte Lernen lernen“. Dann lasse ich davon endlich die Finger weg.

Erst wenn ich verstanden habe, dass Lernen keine Fähigkeit ist, die sich durch pädagogische Intervention entwickelt, sondern eine Eigenschaft, die ihr jederzeit vorausgeht und sich ihr jederzeit entzieht, haben neue Architekturen und Designs von Lernprozessen den Hauch einer Chance.

Innovative Konzepte, klärende Zugänge und neue Wege in dieses Verständnis von Lernen zeigt regelmäßig Jane Hart auf – ich profitiere von ihren Umfragen, Analysen und Interpretationen seit Langem. Deshalb möchte ich mit einem Auszug aus ihrem aktuellen Buch schließen:

It „is important not to misuse the word ‚learning‘. Words like ‚training‘, ‚courses‘, ‚content‘ are not synonyms of ‚learning‘. ‚Learning‘ is not a product nor a commodity; it is an internal process, so, in other words:

- You can’t design learning – you can design training, a course, or content – but that’s not designing learning

- You can’t deliver learning – you can deliver training or a course – but that’s not delivering learning

- You can’t transfer learning – you can (try to) transfer knowledge – but that’s not transferring learning

- You can’t manage learning – you can manage participation on a training course or access to some online content – but that’s not managing learning.

The only person who manages learning is the individual him/herself.“