Titelfoto von Gerd Altmann auf Pixabay

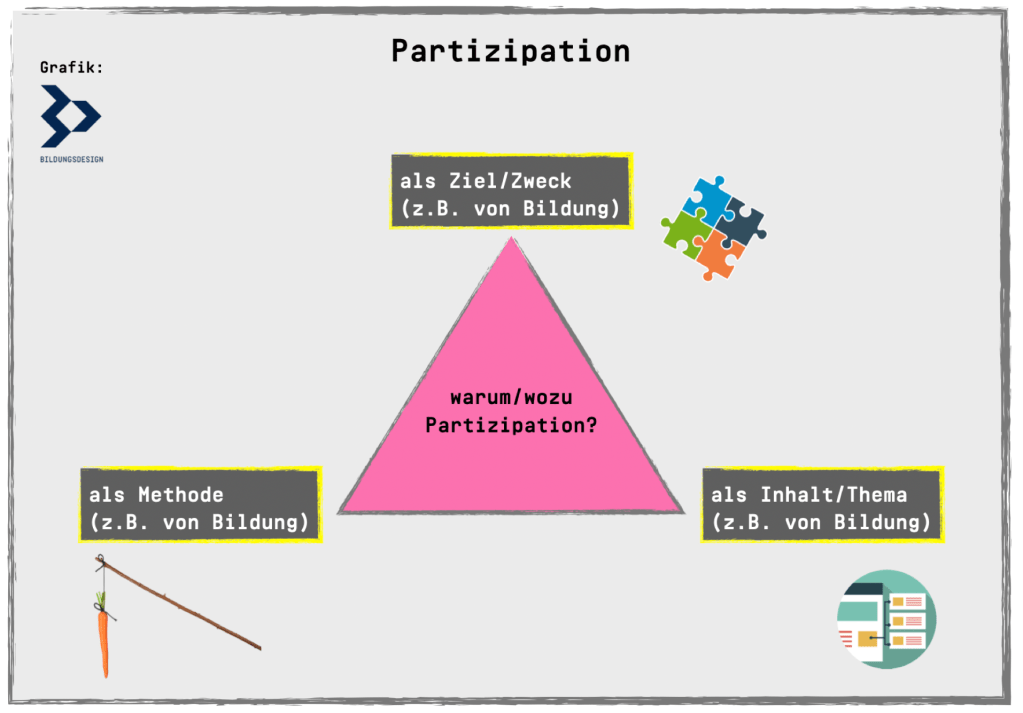

Hier und da kommt ja die Frage auf, ob und wodurch sich unser Schulsystem als zukunftstauglich entpuppt. Für mich qualifiziert sich ein Diskurs oder eine Diskussion über diese Frage, über Wert und Unwert von Bildungshandeln in erster Linie dadurch, dass Lernende selbstverständliche Teilnehmende und Teilgebende in diesem Diskurs sind. Das ist für sehr viele Lehrende und Lernende, ja eigentlich für alle, die zur Schule gegangen sind, eher ungewöhnlich bis unvorstellbar.

Das Bildungssystem ist nämlich in einem anderen Modus und Selbstverständnis unterwegs: Die Menschen, um die es in den Kern-Prozessen institutioneller Bildungsarbeit geht (aka Schüler*innen oder Studierende), sind aus der Planung, der Gestaltung, der Reflexion und der Weiterentwicklung ihrer Lern- und Bildungsprozesse ausgeschlossen, bzw. sie bestimmen an keiner Stelle und zu keiner Zeit über die Art, die Qualität, das Gewicht und die Konsequenzen ihrer Beteiligung mit. Die Begründung des Systems lautet: Um das zu können, müssen sie ja erst einmal gebildet sein. So das Argument des allgegenwärtigen Adultismus, der bis heute das Fundament unseres Bildungssystems ist – egal, wie modern es sich ansonsten gibt.

Qualifiziertes Lernen ist Lernen, für das ich mich fortlaufend entscheide

Zukunftsfähig ist das Schulsystem als Kurator von Lernprozessen meiner Überzeugung nach dann, wenn Lernende ganz selbstverständlich darüber entscheiden, wie sie lernen, was, mit wem, wie lange, wo und mit welchen Ergebnissen – bzw. ob Ergebnisse jetzt gerade überhaupt wichtig sind. Gemeint ist damit weder, dass sie das „alleine entscheiden“, oder dass sie „alleine lernen“. Niemand, der oder die bei Verstand ist, trifft große Entscheidungen alleine (aber hoffentlich selber), und niemand lernt alleine. Vielmehr zeichnet sich der qualifizierte Lernprozess dadurch aus, dass sich lernende Menschen bewusst für oder gegen einen Weg, ein Thema, eine Lerngemeinschaft und -begleitung entschieden haben – und das lernen sie wie? Indem sie sich entscheiden. Pausenlos, und zwar:

- Wie sie ihr Lernen organisieren: ob in Form von Unterricht oder nicht, in homogenen Klassen oder nicht, ob in Jahrgänge gesplittet, oder ob sie andere Gefäße bevorzugen und gestalten: altersdurchmischt, interessengeleitet, nach Neigung und Sympathie, on- oder offline, zu Hause, in einer anderen Learning Community oder sonstwo, mit Hilfe der Medien, die ihnen geeignet erscheinen und begleitet von Menschen, die sie sich aussuchen.

- Welche inhaltlichen Schwerpunkte und Ausrichtungen sie erwägen: ob unter Rückgriff auf fixfertige Pläne und in Form von Fächern oder in anderen Formationen, linear oder eher mändernd, rhapsodisch oder eher stringent. Vertiefend oder eher oberflächlich.

- Wie sie ihre eigenen Lernfortschritte reflektieren: ob sie sich benoten und bewerten lassen, oder ob sie lieber/auch/manchmal/vermehrt in kollaborativen Teams eigene Methoden der Reflexion entwickeln, einsetzen und verfeinern.

Wie gestalten wir den Diskurs, wie die Diskussion über diese Prozesse und Strukturen?

Die gleichwertige und gleichberechtigte Teilnahme Lernender (Schüler*innen, Studierende, Auszubildende) an den Diskussionen und Entscheidungen über die Entwicklung institutionalisierter Lern- und Bildungsprozesse bildet für mich ein KO-Kriterium und ein Merkmal, an dem ich erkenne: Dieser Diskurs oder diese Diskussion über „Schule der Zukunft“ ist (endlich) in dem Modus unterwegs, der sie als zeitgemäße Lern- und Bildungskuratorin qualifiziert. Bildung und Lernen werden dann nicht mehr über die Köpfe der Zielgruppen hinweg entwickelt, strukturiert, organisiert, durchgeführt und reflektiert, sondern als „deren ureigene Sache“ verhandelt, die nur dann sinnvoll verhandelt werden kann, wenn allen klar ist, dass sie die Träger*innen und Inhaber*innen (Ownership) ihres Lernens sind.

Die Beteiligten haben dann verstanden, dass die Entwicklung von Lern- und Bildungsprozessen jederzeit von den lernenden und sich bildenden Menschen ihren Ausgang nimmt, nicht indem Annahmen und Wissen über sie auf pädagogischen und didaktischen Umwegen einfließen, sondern indem die lernenden und sich bildenden Menschen diese Prozesse ganz selbstverständlich als ihre eigenen Lernprozesse gestalten – zu welchen Entscheidungen auch immer sie dabei kommen.

Also ein neues Lernparadigma

In meiner – an unterschiedlichen Orten außerhalb des staatlich verpflichtenden Schulsystems schon verwirklichten – Vision von Lernen haben Pioniere exakt daraus ihre zentralen Anliegen gemacht:

Lernende selbstverständlich und ausnahmslos als gleichwertige, -würdige und -berechtigte Partner*innen zu betrachten, weil es um die Gestalt und um die Gestaltung ihrer eigenen, nicht dispensierbaren Bildungs- und Lernprozesse geht: um das Tempo, die Rhythmen, die Interessen, die Potenziale, die unterschiedlichen, weil individuellen und nicht homogenisierbaren Entwicklungsphasen. Lernende gelten ihnen als gleichwertige und gleichberechtigte Träger*innen und Vertreter*innen ihrer Bedürfnisse, Fragen, Ideen und Sorgen.

Dass dieser entscheidende Schritt in ein neues Lernparadigma in einem schulischen Feld oder System gemacht ist, das erkennen wir unter anderem daran: lernende, studierende und sich ausbildende Menschen nehmen ganz selbstverständlich an diesen Diskursen und Diskussionen teil – unaufgefordert und auch nicht „eingeladen“, weil es ja um sie geht. Konkret: weil es ihnen um ihr Lernen geht. Sie sind selbstverständlich auf allen Ebenen und in alle Prozesse eingebunden, nicht als „Beisitzende ohne Stimme“, sondern als Entscheider*innen.

Und das alles gibt es bereits. Demokratische und soziokratische Schulen arbeiten nach diesem Prinzip. Wenn wir diese Pioniere jetzt noch ins Netz bringen und davon überzeugen können, dass sie die digitale Netzwerk-Community um das neue Lernen unendlich bereichern – dann sehe ich großen Zeiten entgegen.