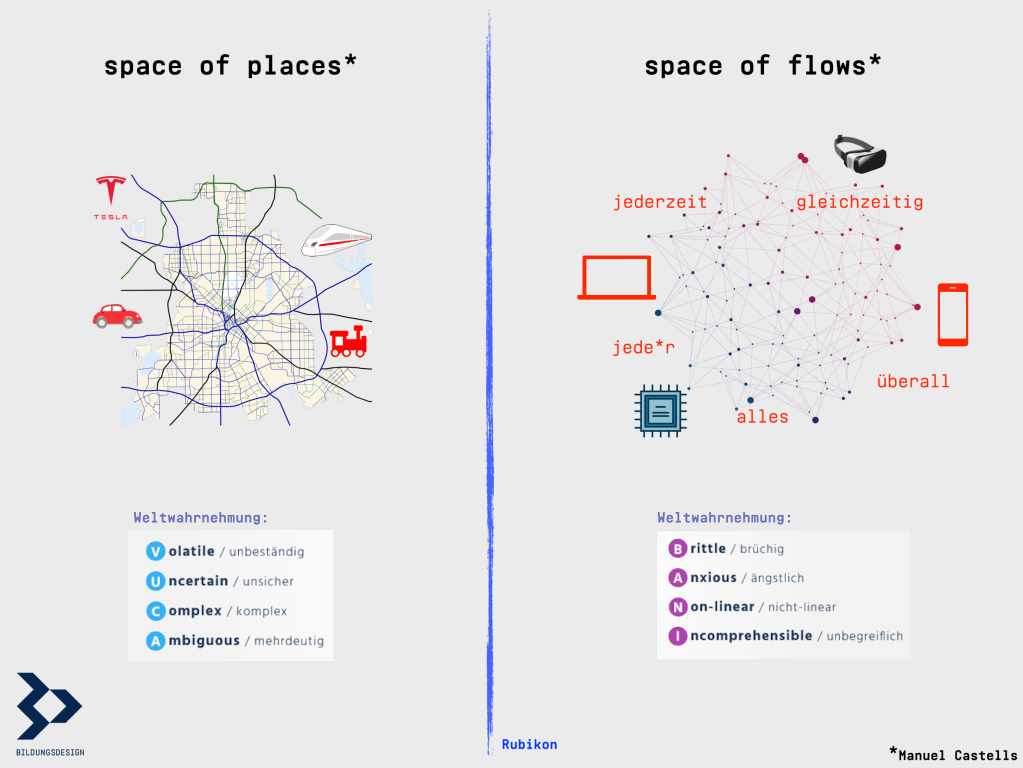

Wir haben praktisch keine Souveränität im Umgang mit Daten und Information. Wir treiben hoffungslos überfordert und ziellos im Datenmeer. Wir haben diese Souveränität nicht, weil wir die zugrunde liegende Kompetenz nicht entwickeln. Die wiederum haben wir nicht, weil uns das Bewusstsein für ihre Notwendigkeit fehlt. Doch wenn wir als Menschen im Zeitalter von KI und Digitalität einen Unterschied machen wollen zu den Maschinen, dann müssen wir diesen Zustand schnell und radikal ändern.

Das ist ein Aufruf an Schule, Bildung und (Selbst-)Erziehung.

Die drei Standbeine einer Identität in Digitalien: Das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Souveränität im Kontext von Daten und Information und der Wille, eine entsprechende Kompetenz zu entwickeln, diese drei fehlen uns, weil sie in der Schule bis heute nicht gebildet werden.

Der Hauptgrund: Dieses Bewusstsein, die Kompetenz und die Souveränität als solche stehen im Widerspruch zum Kerngeschäft von Schule. Aber von vorne:

Was meint überhaupt „digitalsouverän“? Unter anderem das fundierte Erleben von Kompetenz, von fähig sein und selbstermächtigt – hier im Bereich von Daten und Information: fähig und im Stande, mein Recht auf Selbstbestimmung ausüben zu können. Im vorliegenden Fall:

- Wie ich wo an benötigte Informationen rankomme

- wie ich die auf ihre Qualität hin beurteile

- wie ich aus ihnen kontextrelevantes Wissen mache

- wie ich mich gegenüber Ansprüchen aus der Datenwelt positioniere und abgrenze

- wie ich mich und andere schütze.

- Wie ich also in Digitalien kulturelle Partizpation gestalte, wie ich Kollaboration (also „Zusammenarbeit in geteilter Verantwortung“) im Kontext von Wissensarbeit und Wertschöpfung nutze – und einiges mehr.

In keinem anderen Bereich steht Schule dermassen sich selber im Weg wie hier, wenn es um die Entwicklung dieses Bewusstseins, dieser Kompetenz und dieser Souveränität geht – bei allen Beteiligten und im System selbst.

Wie komme ich zu dieser Einschätzung?

Das Monopol auf Informationslogistik als konsequenter Verhinderer von Datensouveränität

Das Existenz- und Handlungsprinzip von Schule gründet in ihrem Monopol auf Daten und Information – denn es geht bei „Beschulung“ immer um Kontrolle, Bewertung und Benotung.

Das schulische Kerngeschäft besteht in der Steuerung und Kontrolle der Logistik von Daten, von Stoff und Inhalt. Um diese Funktionen ausüben zu können, muss Schule die lückenlose Souveränität über das Informationsgeschäft („Inhalte“) haben. Dieses Monopol ist die Voraussetzung dafür, dass das schulische Prinzip von Benotung und Bewertung funktioniert: Es prüft und bewertet den Umgang mit dem Stoff.

Schule muss also

- exklusiv darüber bestimmen, welche Inhalte auf welchen Wegen, in welchen Mengen und in welcher Form in die Informationslogistik-Prozesse („Wissernsvermittlung“) eingespeist werden und wie diese Informationen verarbeitet werden – sonst fehlen ihr die Kriterien für Benotung.

- exklusiv entscheiden, über welche Quellen die schulisch relevante Information eingespeist wird, weil sonst die Kontrolle über den Daten- und Informationsfluss nicht möglich ist. Damit würde das Hauptkriterium für die Reliabilität von Noten wegfallen.

- kontrollieren, wer wann in welcher Form Zugriff hat – über Stoff- und Lehrplan

- die Mengen vorgeben, die von Lernenden in welchem Fach zu welchem Thema in welcher Zeit auf welche Weise zu bearbeiten sind.

Fallen diese Rahmenbedingungen weg, kann Schule keine Noten mehr geben, die den Kriterien entsprechen, die sich Schule gibt – und andere Kritieren als solche, die wieder an Stoff und Inhalt (Daten und Informationen) gebunden sind, finden bis heute keinen Zugang in den Benotungs- und Bewertungskosmos.

Ohne den exklusiven Rückgriff auf den Stoff, ohne das Recht, über diesen Stoff, seine Herkunft und über seine Rolle im Prozess der Beschulung zu bestimmen, weiss Schule augenblicklich nicht mehr, wozu es sie gibt und was ihr Job ist. Auch wenn sie etwas anderes behauptet.

Wenn sie nicht mehr (exklusiv) Stoff ankarren und abprüfen kann, ist sie keine Schule mehr.

Deshalb muss sie im Habitus der Monopolistin auftreten. Sie muss über den gesamten Kreislauf der schulischen Informationslogistik wachen und die „Letztkontrolle“ über Inhalt und Prozess haben. Sie muss darauf beharren, dass die Kompetenz, die junge Menschen zu entwickeln haben, darin besteht, die Unmengen an Information zu bewältigen, die ihnen vom Schulsystem angeliefert werden, ohne dass sie dabei lernen würden,

souverän über Bedeutung, Menge, Qualität, Herkunft, Quellen, Brauchbarkeit nachzudenken und dafür Kriterien zu entwickeln, die die nächste Prüfung überleben würden – und ohne eine Form der Zusammenarbeit zu entwickeln, ein Netzwerk, das sie beim Aufbau von Daten- und Informations-Kompetenz unterstützen würde.

Warum? Weil die Notwendigkeit für diese Kernkompetenzen von Wissensarbeit und Digital-Souveränität aufgrund des Informations-Monopols der Schule nicht nur nicht gegeben ist, sondern weil der qualifizierte, der souveräne, der selbstbestimmte, der investigative, der kritisch denkende und beurteilende Umgang mit Information inhatlich und formal immer schon durch Schule gemacht und entschieden ist, wenn der Unterricht beginnt.

Das alles ist in Schule immer schon angerichtet – mindestens aber vorgekocht. Mindestens sind die Zutaten, ihre Menge und die Form der Zubereitung immer vorgespurt.

Schülerinnen und Schüler haben Informationen aufzunehmen und wiederzugeben. Darauf allein laufen alle Bewertungsvorgänge, alle Leistungsnachweise hinaus, die sie zu erbringen haben: wie sie mit dem eingespeisten Stoff umgehen.

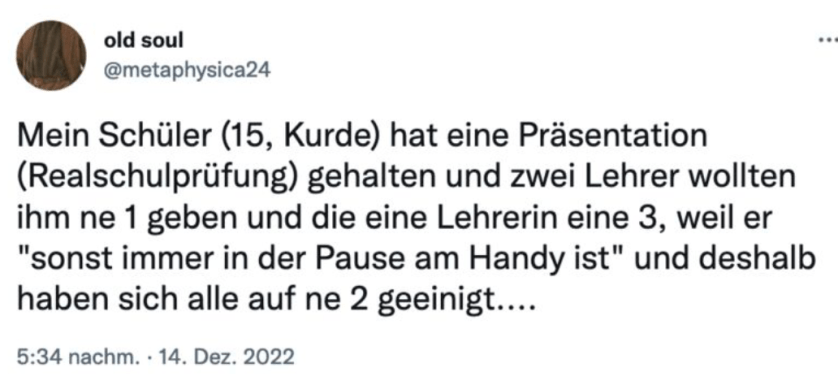

Dabei obliegt das Geschäft der Bewertung und Benotung, inklusive dessen Reflexion den Repräsentant:innen des Schulsystems, und zwar nach Kriterien, auf die Lernende keinen Einfluss haben, nach Kriterien, die Lernende noch immer über weite Strecken als Willkür erleben.

Was aussen vor bleibt, sind die entscheidenden Fragen:

- Wie kommen Bewertungskriterien zu Stande in Prozessen der Wissensarbeit – jenseits schulischer Informationslogistik?

- Warum ist es wichtig, dass wir, die Lernenden, diese Kriterien als wertvolle Aspekte von Wissensarbeit verstehen und selber anwenden können – statt die vorgegebenen Kriterien einfach zu akzeptieren und nachzuvollziehn?

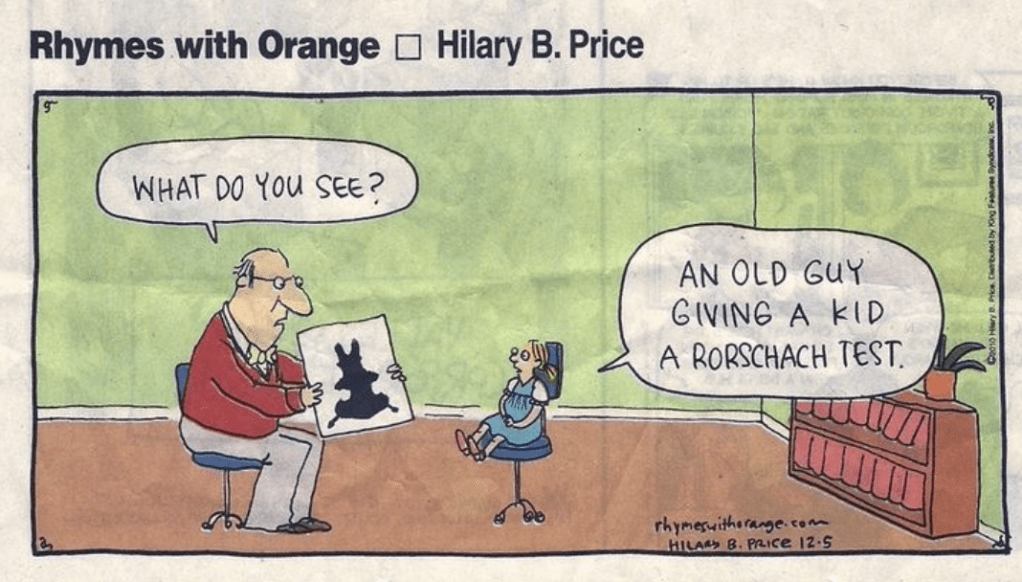

- Woran erkenne ich als Lernende den Wert von Information in Kontexten der Wissensproduktion – ausser dass ich wissen muss, was ich für eine „gute Note“ brauche?

- Nach welchen Kriterien gehe ich vor, wenn ich reale lebensweltliche, ökonomische, gesundheitliche, kommunikative Problem zu lösen habe – nicht solche, die künstlich auf didaktischem Weg von Lehrpersonen generiert sind?

- Wie erkenne ich den Unterschied zwischen diesen beiden Artenb von Kriterien?

- Welche Informationen brauche ich wann in welcher Form wofür?

- Wie komme ich dann an sie ran?

- Wie baue ich mit anderen zusammen daraus brauchbares Wissen?

Ich erinnere mich an den Satz eines Berufsschullehrers, der auf einer Weiterbildungsveranstaltung in der Zentralschweiz, wo es um das Thema Digitalität und Schule ging, meinte:

„Meine Schüler brauchen kein Internet, denn ich bin ihr Internet.“

Als Schülerinnen und Schüler lernen wir bis heute nicht, die Qualität von Information einzuschätzen und zu beurteilen, weil dies von Schule und ihren Repräsentant:innen für den Lern- und Bildungsprozess aller vorgegeben wird. Information wird geliefert wie Pakete, die wir nicht bestellt haben, auf denen aber unser Name steht.

Was zu lernen ist, ist immer eine Frage von Inhalten, von Stoff.

Schule macht also exakt das, was sie selbst „dem Internet“ und „den sozialen Medien“ vorwirft: Ununterbrochenen Beschuss junger Menschen mit Daten („Stoff“) – ohne dabei jenes Bewusstsein und jene Kompetenz zu ermöglichen, die junge Menschen als selbstbestimmte Netzbürger:innen auszeichen würde, und durch die sie sich als digialsouverän wahrnehmen würden.

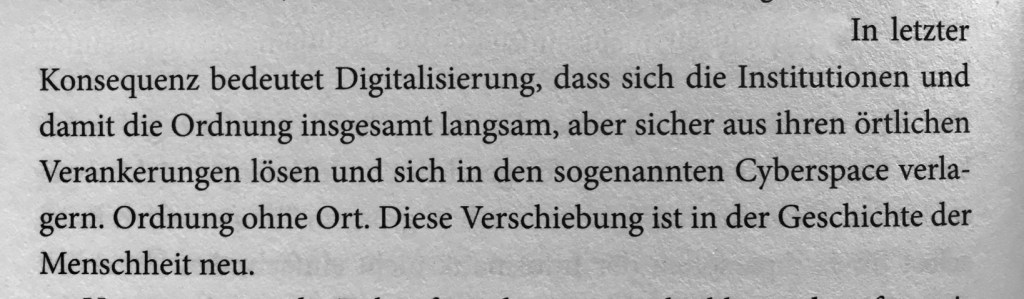

Schule versteht sich bis heute als der grosse, vor jegliche Wissensarbeit vorgeschaltete Informationsfilter, der jedoch in dem Moment wegfällt, in dem Schule wegfällt. Spätestens dann werden junge Menschen vom Nichtschwimmerbecken direkt ins Datenmeer geworfen, ohne auch nur eine einzige Strategie entwickelt zu haben, mit der sie diese Situation souverän gestalten könnten.

Dabei ist die anschwellende Tendenz einer schulischen Verbotskultur und Verbotspraxis im Umgang mit Smartphone ein Versuch, die eigene Kontrollmacht so lange und so weit wie möglich aufrecht zu halten. Unter dem Vorwand, junge Menschen vor etwas zu schützen, schützt sich Schule vor allem selbst.

Währendessen bleibt der Umgang mit den von Schule (statt „vom Internet“) gelieferten Informationseinheiten und -portionen durch die Schule vorgegeben und kontrolliert: Was auf welche Weise in welcher Menge in welcher Zeit in welcher Form bis wohin und mit welchem Ergebnis von Schülerinnen und Schülern (re-)produziert werden muss oder einfach „abgearbeitet“ – wobei die Kriterien, nach denen abgearbeitet wird, ebenfalls vorgegeben sind inklusive der Kriterien, wie gut oder schlecht diese Kriterien durch die Schülerinnen und Schüler erfüllt wurden.

Es braucht hier in keinem Moment die Kompetenz eines tatsächlich kritischen Denkens und Abwägens, weil die Kriteriologie des Denkens und die Kriterien selbst vorgegeben sind: Wir liefern dir den Stoff, du verarbeitest ihn nach unseren Vorhaben in der vorgebenen Zeit und gibst ihn dann in der von Schule gewünschten Form wieder ab.

Deine Note wiederum sagt nichts anderes aus, als wie „nahe“ du mit deiner Arbeit diesen Kriterien – aus der Sicht der beurteilenden Lehrpersonen –gekommen bist.

Wissensarbeit ist in der Schule, also dort, wo wir sie lernen müssten, ein komplett fremdgesteuerter und fremdbestimmter Prozess. Er verdient den Namen „Wissensarbeit“ nicht, denn alles was mit Informationsbeschaffung, -beurteilung und -management zu tun hat, haben wir während unserer Schulzeit nicht gelernt – inklusive der Dimension der kollaborativen Wissensarbeit. Ausser auf Prüfungen hin.

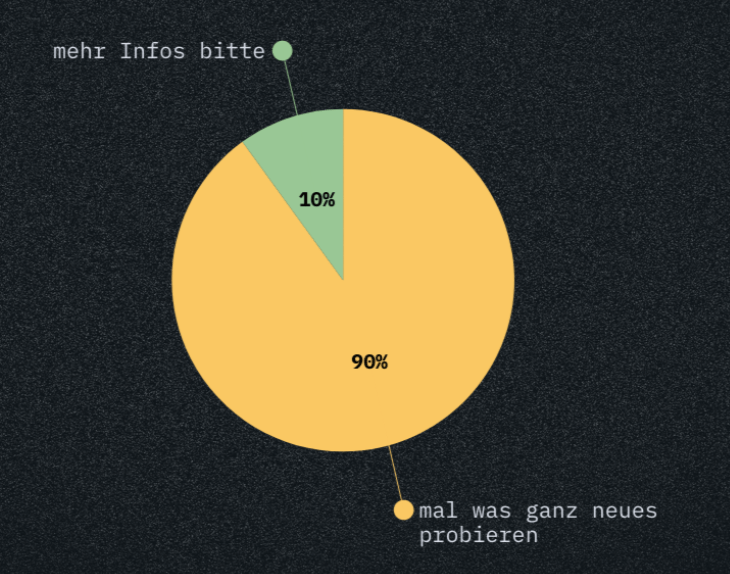

Und das Problem geht tiefer: Wir verlassen die Schule ohne eine Vorstellung davon zu haben, dass es notwendig und möglich (!) ist, über diese Souveränität im Kontext von Daten und Informationen zu verfügen und dass es möglich ist, diese souveräne Praxis wirksam und erfolgreich zu entwickeln.

Deshalb sehen sich praktisch alle Menschen heute der Informationsflut, der scheinbaren Ununterscheidbarkeit der Qualität von Informationen ausgeliefert, und sich selbst des souveränen Umgangs mit alldem nicht (be)mächtig(t).

Deshalb gibt es ein nahezu epochales Gefühl von Überforderung und Gleichgültigkeit, deshalb gibt es diese hohe Anfälligkeit für Falschinformation und Fake News.

Wir sind weder ausreichend in der Lage, Herkunft und Qualität von Informationen zu beurteilen, noch verfügen wir über die Möglichkeiten, ihren Fluss (Intensität und Menge) zu steuern, denn wir sind in einem Schulsystem aufgewachsen, in dem das alles immer schon vorgegeben war und fremdgesteuert.

Schule muss sich in Digitalien neu erfinden, damit Menschen Daten-Souveränität entwickeln und erfahren

Auf diesem Hintergrund wird deutlich, dass Schule sich in ihren Kernprozessen möglichst rasch neu erfinden muss: Weg von der Informationslogistik, weg vom Fokus auf das Liefern und Kontrollieren und Abarbeiten (und Abfüllen) von Inhalten, hin zum Entwickeln einer individuellen und kollaborativen Souveränität im Umgang mit Information, denn die Kompetenz zum souveränen Umgang mit Information ist heute die Grundkompetenz schlechthin.

Das kann Schule nur leisten, wenn sie den Zweck hinter ihrem traditionellen Design fahren lässt, der darin besteht, Informationslogistik als ein zentrales Instrument für die Organisation von Benotungs-, Beurteilungs- und Bewertungprozessen einzusetzen. Schule funktioniert auch heute noch grundsätzlich so, dass ihre Prüfungen, Noten und Zeugnisse nahezu ausnahmslos zu Stande kommen über die Bewertung der Fähigkeiten von Schülern zur Informationslogistik, zum Umgang mit Stoff.

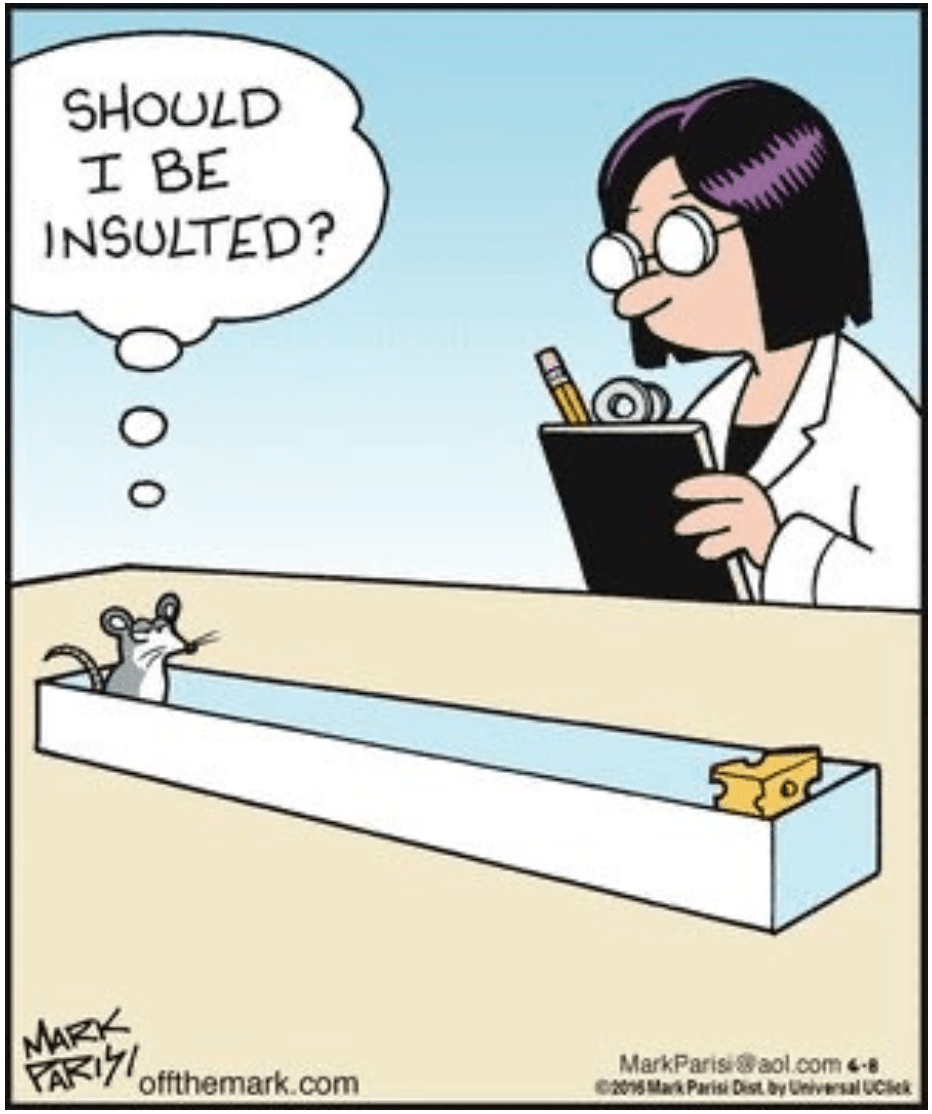

Schülerinnen und Schüler sind über ihre Schulbiografie hinweg vergleichbar mit Fahrradkurieren, deren Aufgabe darin besteht, Ware in Empfang zu nehmen, sie zu transportieren, und sie so schnell wie möglich abzuliefern. Je mehr Ware („Stoff“) sie in der vorgegebenen Zeit abliefern, umso besser die Note.

Die Ware ist zu Beginn und am Ende dieselbe, bewertet wird allein der Vorgang der Logistik, also der Transport und die Zustellung: Abholen, transportieren, abliefern. Dabei wird jeder Schüler und jede Schülerin diesbezüglich individuell bewertetet. Kollaboration bleibt aussen vor, denn die „Note“ wird immer auf ein Individuum hin gesetzt. Zeugnisse gibt es nur für Einzelpersonen.

Bewertet wird die Zeit, die der einzelne Kurier bzw. die Kurierin für diesen Vorgang benötigt hat. Verspätungen und Verlust auf dem Weg führen zur Abzug von Punkten und Noten. Peer Support ist „Schummeln“.

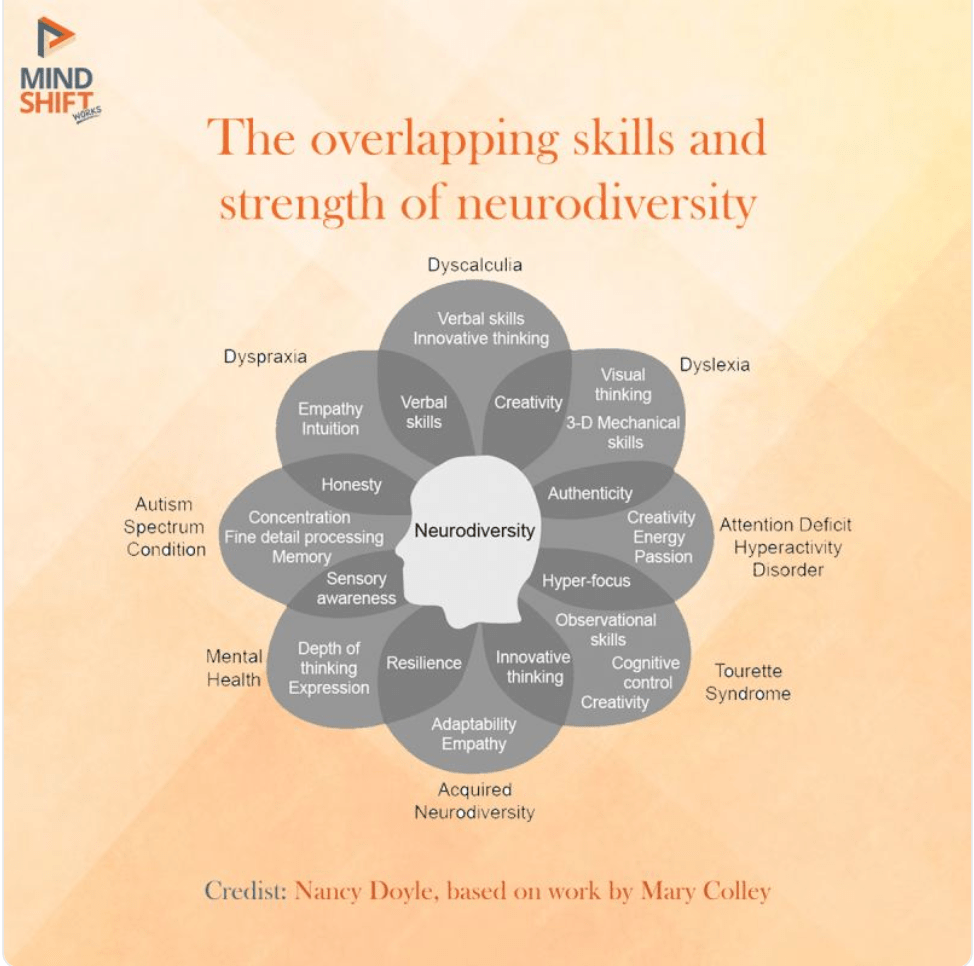

Eines der ersten und zentralen und wichtigsten Ziele in der Bildungsarbeit muss hingegen sein, dass wir endlich qualifizierte Schnittstellen bauen zwischen Mensch und Maschine, zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz, dass wir diese Schnittstellen als Räume und Orte gestalten, an denen sich in Zukunft ganz viel abspielt, was bisher woanders oder noch gar nicht gemacht wurde.

Wir müssen in der Schule Datensouveränität entwickeln. Angefangen bei den Lehrerinnnen und Lehrern. Wir brauchen ein Bewusstsein für die exorbitante Notwendigkeit dieser Souveränität in Digitalien – für ein gelingendes Leben.

Dabei lässt sich sogar an einem der Kernprozesse von Schule ansetzen: beim Test und beim Testen. Dieses Format ist in einer – völlig anderen Qualität – gegenwärtig wichtiger als je zuvor, nicht nur beim Entwickeln von Medikamenten, Software und Raketen, sondern bei jeder Art von Prototyping.

Neue Konzepte, Modelle und Formate von Bildungsarbeit in Schulen, vielleicht auch ganz neue Konzepte von Schule, können kurzfristig in Form des Prototyping entwickelt werden und in regelmässigen Sprints unter Einbezug aller Stakeholder (Lernende, Lehrende, Eltern, Berufsleute) auf ihre Tauglich- und Brauchbarkeit für zeitgemässe Bildungsarbeit hin geprüft werden – von denen, die es konkret betrifft.

Auch Lehrpersonen müssen unbedingt einen anderen Umgang mit Daten und Informationen finden als bisher.

Dadurch liesse sich auch das Expertinnen-Kunden-Verhältnis in der Bildungsarbeit (und damit in der Schule) neu definieren, und zwar unter dem Apekt einer optimalen „User Experience“ dieser Bildungsarbeit. Auch „Expertise“ würden wir dadurch neu definieren und damit die Aufgaben, Rollen und Funktionen all derer, die in Bildungsarbeit involviert sind – nicht zuletzt würden wir den Beitrag der so genannten Expertinnen neu bewerten. Denn wir würden nach und nach realisieren, dass Schülerinnen und Schüler mindestens so sehr Expert:innen für Bildungsprozesse und Lernprozesse sind wie Lehrer oder andere in Bildung, Lernen und Erziehung, involvierte Berufe.