Die Illusion der Dauerbaustelle

Wer heute über Schule spricht, greift fast reflexartig zur Metapher der Baustelle. Ich höre es in politischen Debatten, lese es in Strategiepapieren. Es wird in den Lehrerzimmern zwischen Flensburg und Friedrichshafen, zwischen Gottlieben und Genf diskutiert. „Die Schule ist eine Dauerbaustelle“, heisst es dann, mal seufzend, mal kämpferisch.

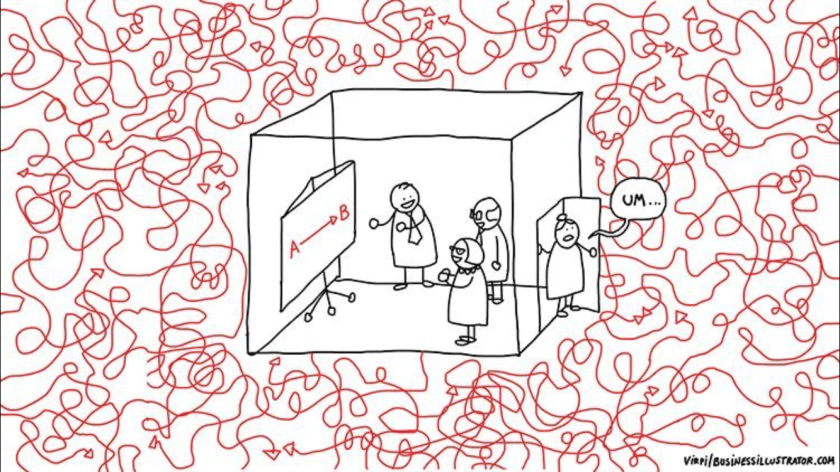

Doch die Metapher der Baustelle ist eine Illusion. Und zwar nicht, weil der Baufortschritt stocken würde, sondern weil das Bild eine Aktivität suggeriert, die faktisch nicht stattfindet: Es wird nicht „gebaut“ – und einen Plan gibt es auch nicht.

Was wir stattdessen beobachten, ist eine hochgradig organisierte Form des Stillstands.

Dieser Stillstand ist keineswegs mit Trägheit zu verwechseln. Im Gegenteil: In Schulen herrscht ein gewaltiges Mass an Bewegung.

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler legen sich mächtig ins Zeug, sie arbeiten oft bis zum Umfallen, eilen von Prüfung zu Prüfung, büffeln und korrigieren. Doch diese enorme Energie dient dazu, ein veraltetes System am Laufen zu halten. Es ist eine hyperaktive Starre: Maximale Verausgabung ohne echte Veränderung. Es gibt unzählige Aktivitäten, Sehnsüchte und Forderungen, aber sie folgen keinem Plan, der in die Tiefengrammatik des schulischen Gefüges eingreifen könnte.

Gulliver in Liliput: Die Anatomie der Lähmung

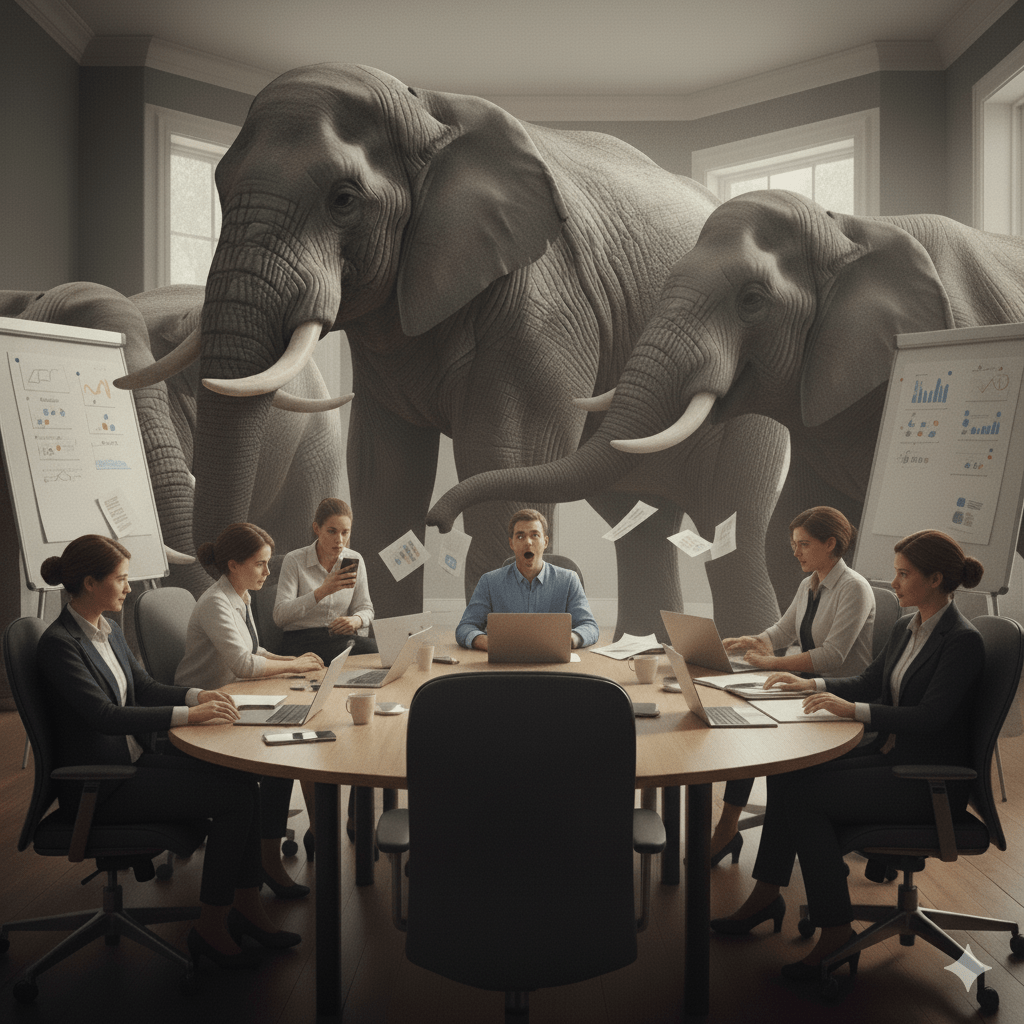

Die Schule von heute gleicht Gulliver in Liliput, jener berühmten Erzählung von Jonathan Swift (18. Jahrhundert), die als kraftvolle politische Parabel auf die Fesselung des Grossen durch das Kleinteilige gelesen werden will.

Gulliver ist ein Riese. Er besitzt die Kraft, die Expertise und auch den Willen, sich zu bewegen, Neues zu schaffen und weite Räume zu durchschreiten. Doch er liegt am Boden.

Er ist gefesselt von tausenden dünnen, fast unsichtbaren, aber in ihrer Gesamtheit unnachgiebigen Fäden. In der Schweiz sind diese Fäden besonders fein gesponnen durch dichte rechtliche und gesetzliche Vorgaben, Verwaltungsrichtlinien und (partei-)politische Steuerung finanzieller Ressourcen.

Im Milizsystem entscheiden Räte und Parlamente über die Funktionslogik von Bildung, denen jedoch häufig die pädagogische und wissenschaftliche Tiefenschärfe fehlt. Sie verwalten Bildung nach politischen Mehrheiten und Verrechnungslogiken, nicht nach Lernbedürfnissen, pädagogischer Evidenz, entwicklungspsychologischen Erkenntnissen oder individueller Potenzialentfaltung. Es ist ein System, in dem politische Ideologie die fachliche Expertise ersetzt und so die notwendige Tiefe für echt innovative Vorhaben und Pläne verhindert.

Das Ergebnis ist Paralyse. Gulliver bleibt am Boden fixiert. Nicht, weil es an Initiative fehlen würde, sondern weil die bürokratischen Fäden Liliputs jede Energie in die Selbsterhaltung des Systems umleiten, ohne dass sich eine einzige Fessel lösen würde. Dabei geht es nicht einfach um die Verweigerung von Fortschritt, sondern um ein komplexes, teils unbewusstes Geflecht aus Motiven:

Es ist die Angst vor Kontrollverlust in einem System ohne klare Fachverantwortung, eine tief sitzende Risikoscheu politischer Akteure vor unvorhersehbaren Ergebnissen und das Bedürfnis nach institutioneller Selbsterhaltung.

Das System reagiert mit einer Art „Immunantwort“ auf alles wirklich Neue, um die vermeintliche Sicherheit der bestehenden Strukturen gegen die Unsicherheit der Transformation zu verteidigen.

Diese Form der Regungslosigkeit hat nicht selten einen verzweifelten Überlebenskampf im Korsett der Unfreiheit zur Folge. Wer hier von „Baustelle“ spricht, verkennt, dass Gulliver gar nicht erst aufstehen kann, um einen ersten Stein zu setzen.

Die Wallfahrt: Suche nach Erlösung im Aussen

Wenn die eigene Gestaltungsmacht durch die systemischen Fesseln so radikal beschnitten ist, entsteht eine existenzielle Dauer-Notlage. Aus dieser Ohnmacht heraus flüchten sich Akteure immer häufiger in ein Phänomen, das mich an die Tradition der Wallfahrten erinnert.

Sobald eine Schule es schafft, den Rahmen des 19. Jahrhunderts sichtbar zu weiten, setzen Pilgerströme zu ihr ein. Ein solcher Wallfahrtsort ist z.B. die Alemannenschule im deutschen Wutöschingen. Sie lehnt sich bereits weit aus dem Fenster, hält aber letztlich an drei zentralen Pfeilern des alten Systems fest: den Noten, der Fixierung auf vordefinierte Inhalte und der Strukturierung durch Fächer.

Dem stehen kleine, innovative Privatschulen in der Schweiz gegenüber, die sogar die verbleibenden Relikte wie Fächer, Noten und Informationslogistik hinter sich gelassen haben.

So unterschiedlich die Tiefe der Veränderung im Detail auch sein mag: Diese Orte entwickeln sich immer mehr zu Wallfahrtsorten: Man reist an, man staunt, man „lässt sich inspirieren“.

Meine Gespräche sowohl mit Verantwortlichen dieser Orte als auch mit jenen, die von solchen Orten zurückkommen, haben praktisch immer denselben Tenor. Auf das Staunen folgt die Erkenntnis: „Das mag hier funktionieren. In der Volksschule geht das nicht.“ Das sagen auch die, deren Veränderungswille auf den ersten Blick besonders hoch ist.

Was ist da los?

Die Trennung von Profanem und Sakralem (Der Ort des Wunders)

In der kulturellen Logik ist der Wallfahrtsort ein Raum, an dem die Naturgesetze – in unserem Fall die Systemgesetze – scheinbar aufgehoben sind. Die innovative Schule wird zur systemischen Ausnahme erklärt: Hier geschehen Wunder!

- Der Reflex: „Hier geht das, weil die Bedingungen (das Geld, der Privatstatus, die Lernenden, die Schulleitung) besonders sind.“

- Die Wirkung: Das Wunder in der Ferne legitimiert die Stagnation zu Hause. Wenn das Neue nur an einem „heiligen Ort“ existieren kann, muss ich den schmerzhaften Umbau in meiner „profanen“ Alltagsschule gar nicht erst beginnen. Die Verehrung der Ausnahme im Aussen sichert den Fortbestand der Regel(n) im Innen.

Die Unübertragbarkeit des „Heiligtums“ (Das Souvenir-Problem)

Das „Heiligtum“ eines Wallfahrtsortes ist immobil. Man kann seine Kraft dort erfahren, man kann es verehren, aber man kann es unmöglich mitnehmen. Da die Pilgernden jedoch etwas für ihren Alltag brauchen, kaufen sie Devotionalien oder Souvenirs: kleine Kopien des Heiligen, denen jedoch die ursprüngliche, transformative Kraft fehlt.

- Der Reflex: Man übernimmt in der eigenen Schule einzelne Fragmente – etwa „Lernjobs“, Ateliers oder bunte Möbel, und betrachtet sie als Beute.

- Die Wirkung: Da man aber das tiefere Ordnungsmuster, die „Reliquie der Transformation“ – sprich das veränderte Machtgefüge, das abgeschaffte Notensystem oder die radikale Selbstbestimmung – am Wallfahrtsort zurücklassen muss, bleiben die mitgebrachten Souvenirs Erinnerungsstücke. Sie ändern nichts am eigenen System, sehen aber dekorativ nach Innovation aus. Es ist der Versuch, die Wirkung zu Hause zu erzeugen, ohne den systemischen Umbau zuzulassen.

Exkurs: Der pädagogische Cargo-Kult der Innovation

Ein Kollege aus der Betrieblichen Bildung nannte dieses Phänomen einmal „pädagogischen Cargo-Kult“.

Ursprünglich handelt es sich beim Cargo-Cult um ein Phänomen, bei dem Gemeinschaften die äusseren Merkmale einer fortgeschrittenen Zivilisation (wie Landebahnen oder Flugzeuge) aus Holz nachbauen, in der magischen Erwartung, dass dadurch der Wohlstand (als Fracht/Cargo) zu ihnen herabkommt.

Etwas Ähnliches sieht der Kollege derzeit auch in Schulen: Man baut „Lernateliers“ nach, stellt bunte Sitzsäcke auf und verteilt Tablets. Das ist – aus systemischer Perspektive – eine Form magischen Denkens: Man glaubt, dass die Kulisse der Innovation eine neue Logik des Lernens herbeizwingen kann, ohne dass man das zugrunde liegende Ordnungsmuster (Notendruck, Selektion, Taktung) ändern muss.

Souvenirs als Amulette

Solch magisches Denken tritt historisch immer dann verstärkt auf, wenn Menschen eine Situation als unveränderbar und bedrohlich erleben (die Paralyse Gullivers). Das Souvenir aus Wutöschingen oder aus einer innovativen Privatschule wird zum pädagogischen Amulett. In der Magie schützt das Amulett den Träger, ohne dass dieser sein Verhalten ändern muss.

- Die magische Annahme: „Wenn wir jetzt auch mit ‚Lernjobs‘ arbeiten, sind wir eine Schule des 21. Jahrhunderts.“

- Die Realität: Das Tool bleibt wirkungslos, weil die „Geister“ der alten Struktur (das Misstrauen, die Kontrolle, der Notendruck) im Raum bleiben. Das Souvenir ist kein Werkzeug, sondern ein Fetisch, der die Angst – z.B. vor der zunehmenden Bedeutungs- oder Folgenlosigkeit des eigenen Tuns im starren System – betäuben soll.

Der veraltete Bauplan: Eimer unter undichten Dächern

Warum scheitert Transformation in Schulen so konsequent? Weil wir über Plänen sitzen, die im 19. Jahrhundert gezeichnet wurden. Diese Pläne waren für eine industrielle Taktung, für Gehorsam und Standardisierung ausgelegt. Sie sind das radikale Gegenteil dessen, was Lernen heute im Kern bedeutet: Schöpferische Selbstermächtigung in einer komplexen Welt, Knüpfen von Resonanzbeziehungen und vor allem souveränes Navigieren im Unbekannten.

Solange wir den alten Plan nicht durch einen neuen ersetzen, betreiben wir Mängelverwaltung. In der Konsequenz

- stopfen wir Löcher in der „Personaldecke“ mit Zivis, Praktikanten und Assistenzen, statt angesichts des demographisch bedingten Personalmangels und der anrollenden Pensionierungswellen nach neuen Möglichkeiten zu suchen, wie Schule zu einer attraktiven Arbeitgeberin werden kann.

- schicken wir Kinder und Lehrpersonen, die in diesem System krank werden, in Therapie, statt das System selbst zu therapieren.

- stellen wir Eimer unter die undichten Stellen des Systems, während es ungehindert oben reinregnet.

Die radikale Umkehr: Von der Pilgerin zur Architektin

An dieser Stelle lohnt sich eine präzise Unterscheidung, denn das Problem schulischer Entwicklung liegt nicht an einem Mangel an Denken oder Reflexion. Im Gegenteil: Gedacht wird viel, kompetent und verantwortungsvoll. Problematisch ist die Funktion, die dieses Denken in der Schulentwickung hat.

Es bearbeitet Probleme so, dass sie innerhalb der bestehenden Ordnung lösbar bleiben sollen, statt diese Ordnung selbst infrage zu stellen. Es erzeugt Entscheidungen, Massnahmen und Reformbewegungen, die Veränderung ermöglichen, ohne Entwicklung zu riskieren. Die Folge ist ein System, das permanent in Bewegung bleibt und sich dabei zuverlässig selbst stabilisiert.

Dieses Denken ist in keiner Weise irrational. Es folgt vielmehr einer klaren Logik: Probleme werden so bearbeitet, dass sie bearbeitbar bleiben. Denken (und damit Planen) dient hier nicht der Öffnung von Entwicklung, sondern der kontrollierten Neutralisierung von Unsicherheit.

Eine radikale Umkehr im Denken betrifft dann nicht die Intensität des Denkens, sondern seine Stellung zur Ordnung. Während das bisher dominante Denken in der Schulentwicklung Veränderung organisiert, ohne Entwicklung zuzulassen, geht es mir um ein Denken, das bereit ist, bestehende Entscheidungslogiken und Sicherungsmechanismen aufs Spiel zu setzen.

Dann ist substantielle Schulentwicklung nicht länger ein fortlaufendes Korrigieren am bestehenden Bau, sondern eine Arbeit am Entwurf selbst. Sie reflektiert nicht mehr an Symptomen, sondern an der Ordnung, die diese Symptome immer wieder hervorbringt.

Dieser Prozess ist schmerzhaft, weil er den Mut verlangt, vertrautes Gelände zu verlassen und das eigene Handeln nicht zu optimieren, sondern grundlegend zu hinterfragen.

Wer Schule entwickeln will, muss bereit sein, das Feld zunächst tief umzupflügen, statt nur an der Oberfläche nach Verbesserungen zu suchen.

In diesem Sinn versteht sich Schulentwicklung als Arbeit am inneren Bauplan. Ihre Aufgabe besteht darin, Schulen in diesem Richtungswechsel zu unterstützen: nicht durch die Jagd nach dem nächsten Souvenir, nicht durch pädagogischen Cargo-Kult, sondern durch die systematische Kultivierung professioneller Urteilskraft.

Für diesen Weg lassen sich heuristisch drei zentrale Schritte unterscheiden.

Erstens die Erlaubnis, hinzusehen und auszusprechen, was tatsächlich ist. Entwicklung beginnt dort, wo das Offensichtliche nicht länger beschönigt wird, oder, zugespitzt formuliert: wo man sehen darf, dass der Kaiser nackt ist.

Zweitens die bewusste Kultivierung und Wertschätzung professioneller Urteilskraft. Nicht als private Meinung, sondern als fachlich begründete, verantwortete Praxis.

Drittens die konsequente Arbeit an jenen Ordnungsmustern, die Denken, Entscheiden und Handeln überhaupt erst strukturieren und ermöglichen.

Das bedeutet zunächst, mit dem didaktischen Methodenpoker aufzuhören. Wer Entwicklung ernst meint, sammelt nicht länger Methoden, Formate oder Tools, sondern investiert in die Schärfung fachlich begründeter Entscheidungsfähigkeit.

Echte Entwicklung braucht argumentative Auseinandersetzung, fachliche Kontroverse und die Fähigkeit, pädagogische Komplexität auszuhalten. Sie entsteht nicht dadurch, dass man Komplexität moralisch aussortiert oder durch wohlklingende Haltungen ersetzt.

Inspiration als Erschütterung

Der Unterschied zwischen Wallfahrt und echter Inspiration zeigt sich nicht während der Reise, sondern nach der Rückkehr. Die Wallfahrt sucht Rezepte, Beispiele und Bestätigung. Echte Inspiration hingegen sucht Erschütterung. Wer wirklich inspiriert zurückkehrt, bringt kein fertiges Konzept mit, sondern eine Einsicht, die unbequem ist: So wie wir es bisher machen, geht es nicht mehr.

Die Entlarvung der Systemblockade

Ebenso greift es zu kurz, Schulen als Hausaufgabe den „Dialog mit den politischen Räten“ mitzugeben. Die Profis im System suchen diesen Dialog längst und häufig ohne Gehör zu finden. Schulentwicklung muss deshalb die strukturelle Schieflage offenlegen: die fehlende Augenhöhe zwischen pädagogischer Expertise und politischer Ideologie. Die Notendebatten in Zürich oder im Aargau sind dafür nur besonders sichtbare Beispiele.

Es gilt deutlich zu machen, dass Bildungsarbeit dort verlässlich scheitert, wo politische Kompromisse die wissenschaftlich fundierte Urteilskraft der Praktiker:innen systematisch übersteuern. Solange diese Blockade nicht benannt und bearbeitet wird, bleibt Schulentwicklung notwendigerweise symbolisch, und der Stillstand organisiert sich weiter.

Und das wichtigste zum Schluss: Das entfesselte Potenzial

Wir hören auf, die Kraft der Schule in ihren Strukturen zu suchen. Die wahre, die eigentlich transformative Kraft eines Lernorts liegt weder im Lehrplan noch in der Architektur. Sie schlummert in den Köpfen und Herzen der Kinder und Jugendlichen und in den Menschen, die sie begleiten.

Heute gleichen sie noch jenem Giganten aus Liliput: sie sind wie unzählige kleine Gullivers – junge und alte Menschen aller Identitäten –, festgezurrt von tausend feinen Fäden aus starren Zeitrastern, Prüfungszwängen und normierten Erwartungen. Ein System, das ursprünglich zur Ordnung gedacht war, ist zur Fessel des Geistes geworden.

Das Lernen als Urkraft

Dabei ist das Lernen keine Dienstleistung, die erbracht werden muss. Es ist ein existenzielles Merkmal von Menschen: Wenn man mich lässt, lerne ich. Jederzeit, überall und mit einer Leidenschaft, die keine Noten braucht. Es geht nicht darum, Wissen „einzutrichtern“, sondern das Potenzial zu befreien, das in jedem Menschen steckt, der*die sich anschickt, die Welt zu begreifen.

Wir stehen vor der Aufgabe, die Fäden nicht nur zu lockern, sondern sie zu durchtrennen. Wir stellen das Lernen in das Zentrum unseres Handelns und befreien es in alle Richtungen.

Von Strukturen zu Ermöglichungsräumen

Die Schule der Zukunft ist kein Käfig mehr für Lernende.

Wir entwickeln sie zu einem Resonanzraum für Entdecker:innen. Das bedeutet:

- Weg von der Hierarchie, hin zur Begegnung: Ein Lernen, das nicht von „Lehrenden zu Lernenden“ fliesst, sondern in dem alle – Schüler:innen, Lehrkräfte, Eltern und pädagogische Fachkräfte – zu Suchenden werden.

- Weg von der Kontrolle, hin zum Vertrauen: Wir bauen Strukturen, die nicht einschränken, sondern Prozesse ermöglichen. Räume, in denen Scheitern als Wachstum begriffen wird und Neugier der einzige Kompass ist.

- Weg vom Systemerhalt, hin zur Entfaltung: Eine Schule, die sich nicht selbst verwaltet, sondern die individuellen Biografien aller Beteiligten feiert.

Der Aufbruch

Die Preisfrage zum Schluss lautet daher nicht, wer woran schuld ist, sondern:

Wie kann ich dir und wie kannst du mir dabei helfen, jene Fäden zu erkennen und zu kappen, die auch dort wirken, wo wir uns längst auf der „richtigen Seite“ wähnen? Weil wir alle Lernende sind, ist das der lohnenswerteste Dienst, den wir uns gegenseitig erweisen können: die Fäden zu kappen, die unser Potenzial am Boden halten. Das gilt nicht nur für „die Jugend“, sondern für alle Menschen, die sich auf den Weg des Begreifens machen.

Wir setzen zukünftig den Fokus auf unser aller Potenzial und auf jene Energie, die das herkömmliche Klassenzimmer nicht nur überschreitet, sondern es letztlich überflüssig werden lässt.

Eine Bildungsdebatte, die diesem Anspruch gerecht wird, ist ein Versprechen: Wir erschaffen gemeinsam Orte, an denen das Lernen keine Pflicht ist, die ich überstehe, sondern eine Freiheit, die wir zusammen feiern.

Wenn wir das Lernen befreien, dann befreien wir uns selbst. Wir lassen uns endlich das tun, was wir am besten können: gemeinsam über uns selbst hinauswachsen.