Es gibt gar keine Wissensvermittlung. Auch wenn alle ganz selbstverständlich und unhinterfragt von ihr reden und wie wichtig die sei, und dass gerade sie die Kernaufgabe von Schule sei – und von Hochschule, Berufsschule, von Aus- und Weiterbildung.

Doch es gibt sie nicht.

Wissen kann nicht vermittelt werden. Kompetenz kann nicht vermittelt werden. Ein Mensch, der oder die über Frontalunterricht oder über ein Video oder über einen Podcast zu mir spricht, vermittelt mir kein Wissen. Er oder sie liefert durch sein und ihr Sprechen oder durch das Einspeisen von Text Information.

Nicht Information im Plural, sondern: was auf diese Weise in einen Kommunikations-, Interaktions- und Denkraum „eingespeist“ wird, ist Information – kein Wissen.

Das Wissen selbst entsteht dann in diesem Raum, der ein Klassenzimmer sein kann oder ein Raum, den z.B. ein Forschungs- und Entwicklungsteam öffnet, und in dem eine prinzipiell unabschließbare Menge an weiteren Informationen mäandert, je nachdem, wer sich alles in diesem Raum aufhält und mit Information(en) bespielt wird – und oder selber welche einspeist und oder mit ihnen spielt.

Das Wissen selbst entsteht dabei nicht durch Vermittlung, oder durch Erwerb, oder durch Aneignung, sondern durch soziale Konstruktion (und auch durch Emergenz), an der alle beteiligt sind, die sich selbst in diesen Prozess einbringen, also involvieren.

Das und jedes Wissen ist nicht schon „fertig“ und muss dann nur noch vermittelt, erworben, angeeignet werden. Es entsteht auch nicht im Prozess der Vermittlung, des Erwerbs oder der Aneignung.

Seine Produktion ist eine Leistung derer, die sich zusammen an die Wissensarbeit machen. Wenn ich diese Unterscheidung zwischen Wissen und Information durchziehe, dann ist das, was ich durch Memorieren oder Erinnern aktualisiere, kein Wissen. Es ist Information, die ich durch aktive, kollaborative Wissensarbeit in aktuelle Kontexte der Wissensgenerierung einbringe.

Die blosse Anwesenheit z.B. in dem Sinn, dass ich „in einem Klassenzimmer sitze“ (oder in irgendeinem „Kurs“), zuhöre, mir allenfalls Notizen mache, ist nicht gleichbedeutend mit: in die Konstruktion von Wissen involviert zu sein. Auch ist der „Austausch“ von Erfahrungen zu einem bestimmten Thema (hierfür immer wieder gerne genommen: „Breakout Rooms“ zwischen zwei Referaten) nicht gleichbedeutend mit Wissensarbeit.

Woran erkenne ich Wissensarbeit? Wie unterscheide ich sie von Informationslogistik?

Die erfinderische Intelligenz bemisst sich an der Distanz zum Wissen.

Michel Serres, Erfindet euch neu

Ein gutes Erkennungsmerkmal dafür, dass du dich in einem Kontext der Wissenarbeit befindest, ist dies: Du bist oder ihr seid angetreten, um gemeinsam für ein für euch relevantes Problem eine Lösung zu finden.

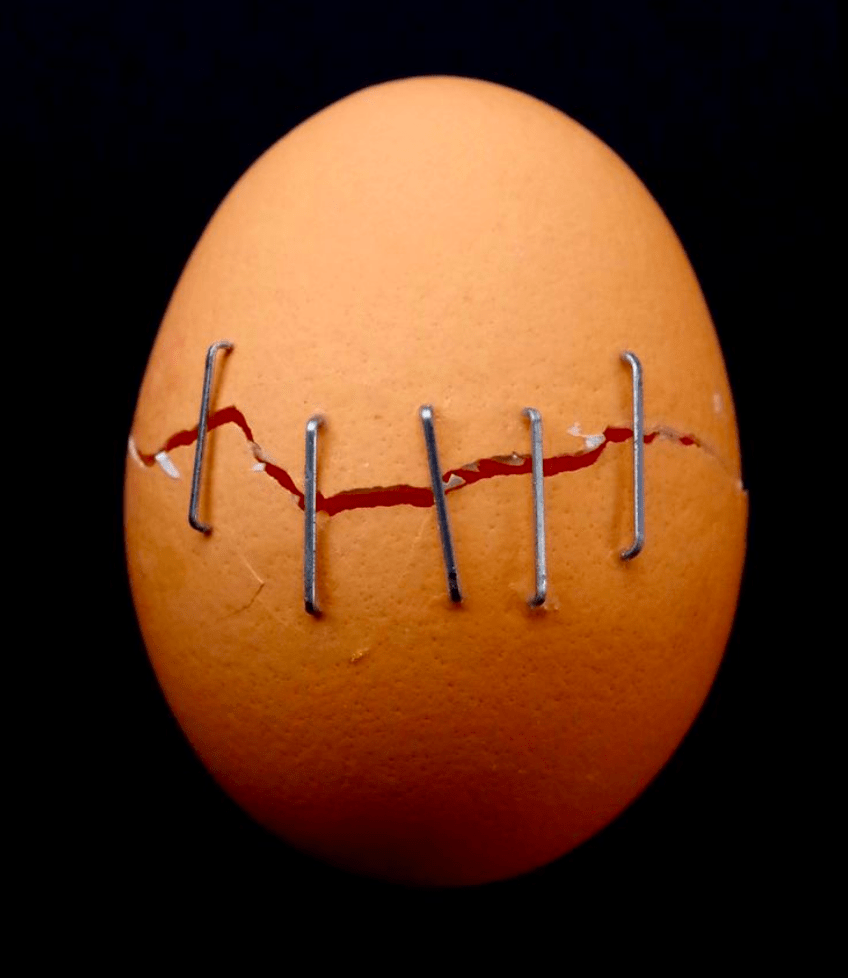

So funktioniert das übrigens auch in der Schule. Das im eigentlichen Sinne problemlösende Wissen, das Schülerinnen und Schüler möglichst rasch und kompetent entwickeln müssen (leider bis heute immer noch weitgehend alleine), ist dies:

Wie bringe ich all diese zwischen den vielen Fächern nicht kontextualisierten und deshalb viel zu oft unverbundenen Informationen so in meinen Kopf, dass ich sie bei Prüfungen gemäss den Erwartungen der jeweiligen Lehrperson wieder so aufs Papier oder in ein anderes Format bringe, damit ich eine gute bzw. keine schlechte Note bekomme?

Das ist das wirklich wichtige – weil entscheidende Wissen – und die Überlebenskompetenz meiner Schulzeit.

Es geht bei dem Wissen, das Lernende in der Schule entwickeln, gar nicht um jenen Stoff, den Lehrerinnen und Lehrer in welcher Form auch immer an Lernende ausliefern und bei Prüfungen wieder abrufen. In der Schule geht es darum zu wissen, wie ich zu meinen Noten komme. Es geht für Lernende um Logistik-Wissen und -Kompetenz.

Deshalb auch „wissen“ junge Menschen nach Abschluss ihrer Schulzeit praktisch nichts mehr von dem, was sie während neun oder zwölf Jahren „ durchgenommen“ haben, denn es ging nie wirklich darum, irgendetwas davon über die nächste Prüfung hinaus zu „behalten“.

Ganz ähnlich verhält sich das übrigens auch mit der Effizienz und Effektivität von Beratungsprojekten im Unternehmenskontext. Was da an Inhalten und Papers und Flip-Charts und Dateien erarbeitet wird, verschwindet in ganz vielen Fällen auf Nimmerwiedersehen in irgendwelchen Schubladen und Datenbanken.

Warum? Weil es da so gut wie nie um das geht, was den Namen „Wissen“ verdienen würde. Es geht praktisch immer um das Generieren von Information – was heute eigentlich in den Zuständigkeitsbereich der Künstlichen Intelligenz fällt.

Zwar hören und lesen wir immer wieder, dass die gar nicht intelligent sei, sondern nur Information hin und her schaufle. Aber das tut Schule ja auch, wenngleich viel langsamer und ziemlich ineffizient.

KI ist unschlagbar im Handling von Information und in deren exzellenter Aufarbeitung und Präsentation (kuck dir z.B. mal perplexity an). Die Konstruktion von Wissen hingegen ist als Leistung derzeit dem Menschen vorbehalten. KI ist die reale Möglichkeit, den Wert von Information ins nahezu Unendliche zu steigern. Wissen hingegen werden nach wie vor wir draus machen auf die Art, die ich hier als Wissenarbeit skizziere.

Womöglich wird die Fähigkeit, zwischen Information und Wissen zu unterscheiden, auch deshalb immer wichtiger. Sie kann uns nämlich davor bewahren, Kinder und Jugendliche weiterhin mit Information zuzuballern, statt mit ihnen zusammen an den Kompetenzen zu arbeiten, die es für Wissensarbeit braucht.

Heinz von Foerster hat da einen Vorschlag:

„Die meiste Zeit wird im Unterricht darauf verwendet, illegitime Fragen zu stellen und Antworten einzufordern. Eine Frage ist dann, so möchte ich definieren, illegitim, wenn Ihre Antwort bereits bekannt ist. Wenn ein Lehrer diesen Typ von Fragen stellt, dann ist das doch eine Schweinerei und Gemeinheit, denn er kennt die Antworten ja schon. Legitime Fragen sind dagegen echte Fragen: Für sie existiert noch keine fertige Antwort. Wäre es nicht schön, wenn sich eine Institution wie die Schule, vorrangig mit legitimen Fragen befassen würde?“ (Heinz von Foerster, Bernhard Pörksen: Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Gespräche für Skeptiker, 9. Auflage 2011, S. 73)

Auch das, was du liebe Leserin und lieber Leser hier liest, ist kein Wissen, sondern eine Art Information, die du im Moment des Lesens beurteilst, einordnest, verwirfst, abwägst, auf Anschlussfähigkeit und Plausibilität hin überprüfst (auch durch Recherchieren), mit deiner Erfahrung vergleichst, mit anderen Menschen erörterst – und mit echten Fragen löcherst.

Die Wahrscheinlichkeit zu belastbarem Wissen zu kommen sinkt allerdings rapide, wenn ich sie mit Informationslogistik verwechsle bzw. letztere als Wissensarbeit ausgebe; wenn ich also Schülerinnen und Schülern über ihre gesamte Bildungsbiographie hinweg das Hin- und Herbewegen von „Stoff“ aufoktroyiere: Das System spuckt via Fächer, Stundenpan und Unterricht Daten und Informationen im Überfluss aus, etikettiert sie als Wissen und beschränkt sich darauf, den „richtigen“ Umgang der Lernenden damit zu kontrollieren, nämlich das richtige Aufnehmen und das richtige Wiedergeben.

Doch weil Wissen eine sozial konstruierte Dimension (Kategorie, Wirklichkeit) darstellt, die „gesichert“ nur sein kann aufgrund einer bestimmten Qualität der „Wissensarbeit“, die keine Vermittlung ist, muss das Augenmerk jederzeit auf dieser gemeinsam geleisteten Wissensarbeit liegen. Erst sie kann auch darüber entscheiden, von welcher Qualität und Brauchbarkeit Information zu sein hat, um für diese Wissensarbeit nützlich zu sein.

Auch diese mehr diagnostische Kompetenz der Beurteilung von Information ist ein wesentliches Element von Wissensarbeit. Sie wird nur durch und in Wissensarbeit entwickelt, nicht dadurch, dass mir irgendetwas vermittelt werden könnte, oder dass ich dermassen mit Information zugeballert werde, dass ich gar nicht in die Situation komme, deren Qualität und Brauchbarkeit beurteilen zu müssen oder auch nur zu können. Doch so funktioniert Schule bis heute.

Die eigentliche Agenda von Bildungsarbeit im 21. Jahrhundert ist also weder Wissensvermittlung noch Wissenserwerb, denn jedes Wissen entsteht immer im Prozess dieser hier nur grob skizzierten, sozial-kollaborativen Wissensarbeit. Sie zu lernen ist die Herausforderung, in der nicht nur jeder einzelne Mensch lebenslang steht, sondern auch das, was wir Gesellschaft, Kultur, System nennen.

Eine oder die Lehrperson oder ein Video, ein Text oder „die Schule“ oder „die Uni“ vermitteln kein Wissen. Die entscheidende Aktivität, in der Wissen entsteht, findet unter Verwendung (von wem auch immer in diesen Prozess) eingespeister Information in den Prozessen der Kommunikation und Interaktion derer statt, die an der Wissensarbeit beteiligt sind.

Wie lerne ich Wissensarbeit?

So: Indem ich in einem „Wir“ diese Prozesse der Kommunikation und der Interaktion über Information in spezifischen und relevanten Kontexten praktiziere und reflektiere, in denen ich und wir zu einem bestimmten Zweck Wissen brauchen, um ein relevantes Problem zu lösen – das auch in einem Beitrag bestehen kann, um ein grösseres, womöglich umfassendes Problem zu lösen, indem wir auf eine diverse, lösungsfokussierte, diskursive, kollaborative Weise benötigtes Wissen in einer angemessenen Qualität generieren, das den Zweck hat, das Problem zu verstehen und zu lösen.

Der Auftrag an Schule in der gegenwärtigen Zeit besteht exakt darin, hierfür die entsprechenden Räume zur Verfügung zu stellen, sie zu gewährleisten und zu hosten.

Es ist in all dem nicht mehr (allein) die Aufgabe einer Schule, „Daten mit Informationscharakter“ in diesen kollaborativen Lösungsraum einzuspeisen. Daten und Informationen sind ja allgegenwärtig und jederzeit zugänglich.

Auch die traditionelle Funktion der „Kontrolle“ über das, was in welcher Qualität an Information in den Prozessen der Wissensarbeit anwesend sein darf oder nicht, hat (nicht nur) Schule längst verloren.

Welchen Job Bildungsarbeit heute hat

Dieser ursprüngliche Hauptauftrag von Schule tritt zurück hinter die Notwendigkeit, einen Raum des Wissens- und Informationsmanagements zu gestalten und zwar so, dass darin alle auch das Geschäft der Informationsbeschaffung und -bewertung lernen, was bereits ein wesentlicher Aspekt qualifizierter Wissensarbeit ist – um quasi „von der Pike auf“ Wissensarbeit zu lernen. Auch dieses Kompetenzenbündel kann nicht vermittelt werden, sondern nur von denen entwickelt, die die jeweilige Kompetenz benötigen.

Es ist also anachronistisch, wenn Lehrerinnen und Lehrer Stoff anschleppen, den Schülerinnen und Schüler dann bearbeiten – unter den Argusaugen des Lehrkörpers, der das dann bewertet und benotet.

Erst auf dem Hintergrund dieser Aufgabe (Konstruktion von Wissen in Prozessen und Strukturen kollaborativer Wissensarbeit), die alle Involvierten angeht und deshalb eine Aufgabe aller Involvierten ist, weil es um ihre Kompetenz geht, die sie in diesen Prozessen entwickeln und ausweiten und vertiefen, wird plausibel, was sich hinter der Zauberformel von den 4K (Kollaboration, Kommunikation, kritisch Denken, Kreativität) verbirgt, denn diese vier sind die entscheidenden Kompetenzen, die es für Wissensarbeit braucht.

Alle vier werden im derzeitigen, traditionellen Design und in den bestehenden Strukturen, Rollen und Funktionen innerhalb von Schule nicht hinreichend beachtet und gefordert – mit o, nicht mit ö, denn „fördern“ muss ich das gar nicht. Es reicht völlig aus, wenn ich die hier nur grob skizzierte Wissensarbeit nicht mit Pädagogik, Didaktik, Unterricht, Lehrplänen und Lernzielen zuschütte. Doch stattdessen wird die Entwicklung der 4K durch Schule erschwert bis blockiert.

Deshalb ist es jetzt ausserordentlich wichtig zu begreifen, worum es bei den 4K tatsächlich geht, und dass wir sie nicht dadurch lernen, dass sie uns vermittelt werden, sondern dadurch, dass wir sie in spielerischer, und darin sehr ernsthafter, lustvoller Wissensarbeit entwickeln.

Dies gelingt am besten, wenn wir diesen Prozess als eine hier nur grob, jedoch klar skizzierte Wissensarbeit anlegen.

Das letzte, wofür junge, lernende Menschen in der Schule heute in der Verantwortung stehen, ist das Gestalten dieser fundamentalen Prozesse – durch ihre gesamte Bildungsbiographie hindurch. Schule vernachlässigt die Entwicklung dieser Kernkompetenz(en), indem sie Schülerinnen und Schülern in keinem für sie und für ihr Lernen relevanten Bereich eine Verantwortung zuspricht, die diesem Phänomen im Ansatz gerecht werden würde.

Daher meine fundamentale Kritik am Schulsystem. Es ist in seiner Struktur, in seinem Aufbau und in seinen Abläufen der denkbar ungeeignetste Ort für die Entwicklung jener Kompetenz, die heute so dringend benötigt wird – auf jeden einzelnen Menschen hin gesprochen ebenso wie auf die sozialen Kontexte und Zusammenhänge, nämlich:

zu wissen.

Wir brauchen deshalb dringend eine Alternative für dieses System. Keine andere Schule – sondern möglichst rasch etwas anderes.