Titelbild: Watterson, Bill (1996): The Indispensable Calvin and Hobbes: A Calvin and Hobbes Treasury.

Kansas City: Andrews McMeel Publishing.

Ich begegne ihnen fast täglich: junge Menschen zwischen 17 und 21, klug, feinfühlig, nachdenklich, und bemerkenswert orientierungslos. Sie sagen es offen oder lassen es zwischen den Zeilen spüren:

Ich weiss nicht, wer ich bin.

Ich weiss nicht, was ich kann.

Ich weiss nicht, was ich will.

Ich weiss nicht, wohin mit mir.

Doch noch erschütternder als diese Aussagen selbst ist die Begründung, die oft gleich mitgeliefert wird:

In meinem Alter muss man das ja noch nicht wissen.

Das ist doch normal in der Jugend.

Ich bin ja noch am Anfang.

Diese Sätze sind keine Beschreibungen innerer Zustände. Sie sind Symptome einer tiefen gesellschaftlichen Krise. Was hier spricht, ist kein individuelles Nicht-Wissen, sondern ein kulturell erzeugtes Selbstbild. Und dieses Bild ist nicht nur falsch, es ist gefährlich.

Die Selbstverunsicherung, die viele junge Menschen heute empfinden, ist keine psychische Störung. Sie ist das Ergebnis einer systemischen Selbstverkleinerung. Es ist ein kulturelles Gaslighting, das so tief wirkt, dass junge Menschen beginnen, sich selbst zu überhören.

Die (post-)moderne Konstruktion von „Unreife“

Dass junge Menschen angeblich noch nicht wissen können, wer sie sind und wohin sie wollen, ist keine naturgegebene Wahrheit, sondern eine soziale Konstruktion. Eine Zuschreibung, die zur Selbstzuschreibung geworden ist. Ein Mythos, der sich tief in die Biografien einschreibt und sich dadurch in gelebte Wirklichkeit verwandelt: Er wird zur Realität nicht, weil er wahr ist, sondern weil er geglaubt, übernommen und gelebt wird. Junge Menschen erleben ihn als Wahrheit, weil er ihnen überall begegnet: in der Schule, in der Familie, in den Medien, in der Sprache.

Was wie eine Eigenschaft erscheint, ist also in Wirklichkeit eine Zuschreibung, die sich so tief ins Erleben einlagert, dass sie als eigene Realität empfunden wird. Nicht weil sie stimmt, sondern weil sie durch gesellschaftliche Institutionen, kulturelle Erzählungen und pädagogische Routinen dauerhaft reproduziert und verankert wird.

Das war nicht immer so.

In traditionellen Gesellschaften haben Initiationsriten Übergänge markiert: biologisch, symbolisch, sozial und kulturell. Das waren Schwellenrituale, die Übergänge begleitet und zugleich bedeutsam gemacht haben. Dabei wurde dem heranwachsenden Menschen eine Rolle, eine Aufgabe und ein Ort in der Gemeinschaft zugewiesen, und zwar nicht im Sinne einer Aufschiebung, sondern als ein Akt der Anerkennung.

Die Übergangsphase war nicht per se wertlos, sondern hoch aufgeladen: Sie war existenziell. Doch im Gegensatz dazu kennt unsere Gegenwart kaum symbolische Schwellen oder Rituale echter Übergabe. Die wenigen Formen, die als solche inszeniert werden – etwa die feierliche Verleihung von Zertifikaten – sind damit nicht vergleichbar. Sie würdigen nicht den inneren Wandel oder die soziale Anerkennung einer neuen Rolle, sondern markieren lediglich den Abschluss einer standardisierten Leistung.

Unsere Kultur hat Initiation längst durch Standardisierung ersetzt und lässt dabei das Wesentliche aus: das Anerkennen des Werdens als Teil des Seins. Aus der Übergangsphase wurde ein System des Wartens. Aus symbolischem Ernst wurde ein schulischer Funktionalismus. Statt Schwelle: Schwellenangst.

Gleichzeitig gilt es kritisch zu ergänzen: Was heute als Initiation beschrieben oder romantisiert wird – etwa in der Rückschau auf vormoderne Kulturen oder in Jung’scher Psychologie –, folgt fast immer einer maskulinen Logik. Die meisten bekannten Übergangsrituale betreffen männlich gelesene Jugendliche. Sie inszenieren Reifung als Kampf, Trennung, Durchbruch, also im Sinne eines Narrativs, das Macht, Stärke und soziale Dominanz in den Vordergrund stellt. Weibliche Übergänge wurden kulturell anders begleitet, oft eingebettet in zyklische, fürsorgliche oder gemeinschaftsbezogene Formen. Doch diese waren lange kaum erforscht, weil sie nicht ins heroische Schema passen, und weil Ethnologie, Anthropologie und Pädagogik über Jahrzehnte männlich dominiert waren.

Heute tauchen solche Riten als rumpfartige Rituale in entleerter und entfremdeter Form in bestimmten sozialen Untergruppen wieder auf, z. B. als Ausdruck toxischer Männlichkeit. Dabei entfalten sie durchaus eine Sinnstiftung für die Beteiligten, allerdings auf der Grundlage von Ausschluss, Konformitätsdruck und Abgrenzung. Die Zugehörigkeit ergibt sich hier nicht durch eine sozial anerkannte Verantwortung, sondern durch Identifikation mit exklusiven, oft radikalisierten Männlichkeitsentwürfen. Was fehlt, ist der kulturell verankerte Rahmen, der Übergänge nicht nur als Abgrenzung, sondern als Integration ins Gemeinwesen versteht.

Wer also heute über Reifung, Verantwortung und Erwachsenwerden spricht, tut gut daran, die patriarchale Prägung solcher Konzepte mitzureflektieren.

Der positive Wert historischer Initiationsprozesse, Schwellenrituale oder Übergabeformen liegt bei aller gebotenen Vorsicht, mit denen wir das zu heute zu interpretieren haben, darin, als junger Mensch gerade nicht suspendiert zu werden, sondern anerkannt. Was in vormodernen Gesellschaften eine symbolisch verdichtete Anerkennung war, hat sich in der Moderne komplett aufgelöst und wurde ersetzt durch eine pädagogisch-technische Verwaltung des Werdens.

Unsere gegenwärtige Bildungsarchitektur kennt nicht einfach keine Initiation mehr, sondern erzeugt stattdessen eine technokratische, geschlechtsneutrale Simulation von Reife: ohne Anerkennung, ohne Schwelle, ohne Handlung. Eine Simulation, die Verantwortung als Leistung kodiert und Jugend als Defizit.

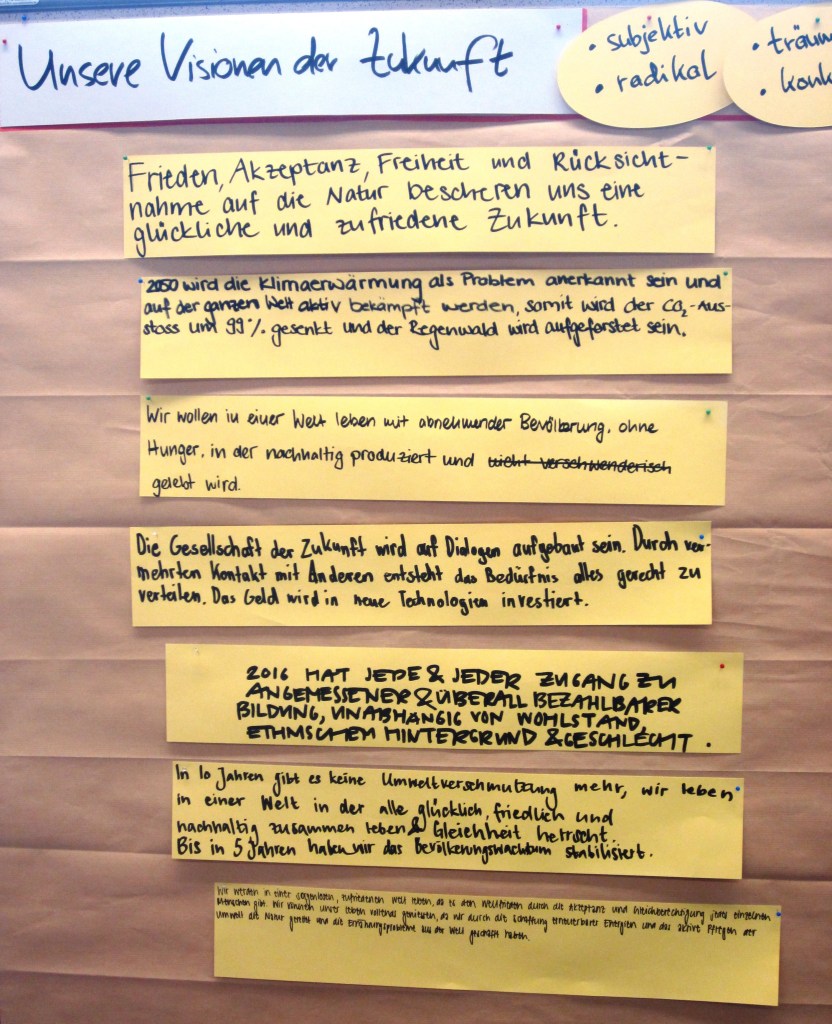

In unserer Gegenwart wird Jugend als „Vorbereitungszeit“ völlig überdehnt als noch-nicht-ganz-zählende Phase. Die Pädagogik hat dieses Bild übernommen, krass verstärkt und weitergetragen. und die Schule hat es institutionalisiert: Kinder und Jugendliche werden nicht als vollwertige Gegenwart wahrgenommen, sondern als „werdende Erwachsene“. Mitsprache wird selbstverständlich hier und da zugelassen, aber nur, wenn sie der Vorbereitung auf ein späteres Leben dient, und zwar aus der Sicht der erwachsenen Zukunftsprofis.

Doch was wie echte Beteiligung aussieht, ist in Wahrheit eine Form gelenkter Anpassung an die normative Gegenwart von Schule und Erziehung. Was junge Menschen einbringen, wird nicht um seiner selbst willen ernst genommen, sondern nur, wenn es zu den Erwartungen passt, die durch schulische Vorgaben, gesellschaftliche Leitbilder oder erwachsene Deutungshoheiten gesetzt werden.

Nun beginnt halt das echte Leben nicht irgendwann und auch nicht „immer früher“ und nicht „immer später“. Es beginnt immer jetzt, auch wenn wir jungen Menschen beibringen, es vorerst nur als Probe, als Vorbereitung, als Übergang zu verstehen.

Die Demografie als Machtfaktor

Diese kulturelle Konstruktion trifft heute auf eine demografische Realität, die sie vollends brisant macht: Unsere Gesellschaften altern. In der Schweiz wie in Deutschland nimmt der Anteil der jungen Menschen stetig ab. Gleichzeitig wächst der politische, wirtschaftliche und kulturelle Einfluss der älteren Generation deutlich.

Was dabei entsteht, ist mehr als ein demografisches Ungleichgewicht. Es ist eine strukturelle Verschiebung von Machtverhältnissen. Eine Gerontokratie: Eine Gesellschaft, in der das Alte(r) dominiert: in Zahlen, in Normen, in Erzählungen.

Nicht nur im persönlichen Umgang, sondern tief in unserer Kultur ist eine Vorstellung verankert: Jugend ist ein „Noch-nicht“. Ein Durchgangszustand, dem erst später Bedeutung zukommt, wenn man „reif“ ist, wenn man „etwas erlebt hat“, wenn man „ausgebildet“ ist. Solche Bilder wirken nicht nur entwertend, sie wirken prägend.

Zugleich verändert sich das Phänomen Jugend selbst: Einerseits wird es entgrenzt und überdehnt: junge Erwachsene bleiben länger in Ausbildung, hängen länger in prekären Übergängen fest, verschieben Erwerb, Familie und Verantwortung. Andererseits verschwimmt Jugend als kulturelle Kategorie, auch weil klare Schwellen und Rituale, die einen Übergang markieren könnten, fehlen. So entsteht ein Schwebezustand: Jugend wird verlängert, aber nicht gestärkt. Sie verliert ihre Kontur und wird zur Warteschleife.

Wer von Anfang an als „noch nicht ganz“ gilt, wer immer auf ein „später“ verwiesen wird, der und die lernt nicht, sich selbst ernst zu nehmen – nicht, weil das Erleben, Denken oder Fühlen noch unreif wäre, sondern weil die Kultur systematisch dessen Gültigkeit entwertet.

Eine Jugendliche liebt und hört: „Du kannst noch gar nicht wissen, was Liebe ist.“

Eine 17-Jährige engagiert sich politisch und hört: „Das ist nur eine Phase.“

Ein junger Mensch äussert Zweifel am Bildungssystem, fragt nach dem Sinn von Schulstoff, und bekommt zur Antwort: „Du musst da durch.“

In diesen und ähnlichen Momenten ist das Erleben echt, ist das Engagement echt, ist die Wirkung echt. Da ist Gegenwart. Doch genau sie wird kulturell abgewertet. Die sogenannte Zukunft dient dabei nur als Platzhalter, als Argumentationshilfe, um das Gegenwärtige zu entkräften: Noch zu jung, noch nicht bereit, noch keine Ahnung, zu viel am Handy.

Nicht weil dem Handeln Tiefe oder Relevanz fehlen würde, sondern weil eine Kultur, die auf Alters- und Funktionslogiken beruht, nicht anerkennen kann, dass Bedeutsames auch früh geschieht. So wird aus Potenzial nicht Wirkung, sondern Schweigen. Nicht aus Unfähigkeit, sondern aus Entmutigung.

Das Narrativ der „späteren Reife“ als strategische Stilllegung

Die harmlos klingende Formel „Du musst das jetzt noch nicht wissen“ ist keine empathische Geste, sondern eine politische. Sie verhindert, dass junge Menschen sich als wirksame Subjekte erleben. Sie erzählt ihnen, dass ihre Fragen noch nicht gültig sind, ihre Erfahrungen noch nicht tief genug, ihre Einsichten noch nicht ausreichend gereift, ihre Urteile noch nicht relevant.

Diese Erzählung entschärft die Jugend, bevor sie unbequem werden kann. Sie verharmlost das politische Potenzial einer Generation, die eigentlich allen Grund hätte, laut zu sein:

- weil ihre Zukunft verspielt wird

- weil ihre Lebenswelten fremdbestimmt sind

- weil sie die Folgen der Entscheidungen tragen müssen, die andere getroffen haben.

Die um sich greifende Konsequenz: Weil jungen Menschen eingeredet wird, sie seien noch nicht so weit, muten sie sich der Welt lieber nicht zu. Wenn wir ihnen ständig sagen, sie müssten erst noch werden, dann verhindern wir, dass sie sich als vollwertige Gegenwart erleben können. Dabei wäre das ja in einer Gerontokratie ein dringliches Desiderat.

Pädagogische Komplizenschaft

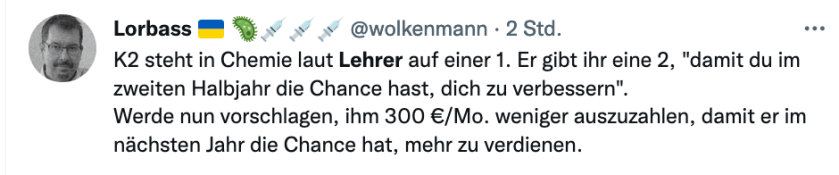

Das Schulsystem leistet bis heute kaum einen Beitrag dazu, dass junge Menschen sich zu emanzipierten Subjekten bilden können. Vielmehr lenkt es sie in eine Rolle der Anpassung. Mitdenken ist zwar grundsätzlich erlaubt, aber nur unter Vorbehalt. Wer eigene Fragen stellt, sich kritisch äussert oder neue Perspektiven einbringt, riskiert, als nicht systemkonform zu gelten. Genau dann, wenn Bildung zur echten Auseinandersetzung würde, reagiert das System mit Distanz oder Sanktion, obwohl es nach aussen hin Beteiligung und Offenheit proklamiert. In Wahrheit ist das Mitdenken nur so lange willkommen, wie es sich innerhalb der vorgegebenen Ordnung bewegt. Alles andere stört den Ablauf:

Junge Menschen lernen in der Schule, dass sie bewertet werden, aber sie lernen nicht selber wirksam zu bewerten. Sie lernen, dass nicht ihre Urteilskraft zählt, sondern am Ende, unterm Strich, im Zeugnis das Urteil der Institution. Sie lernen, dass ihre Sicht der Dinge keine nachhaltige Wirkung hat und dass es nicht gefragt ist, ob sie verstehen, was sie tun, sondern ob sie den Erwartungen genügen. Sie haben zu funktionieren.

Statt Urteilskraft zu entwickeln, lernen sie, Prüfungsformate zu bedienen. Statt zu ihrer Verantwortung zu stehen, lernen sie, vorgegebene Aufträge korrekt auszuführen; unabhängig davon, ob sie diese mittragen oder verstehen. Verantwortung wird hier nicht als ethische Haltung erfahrbar, sondern als Pflicht zur Anpassung an fremddefinierte Anforderungen. Statt ihre Gegenwart ernst zu nehmen, sollen sie sich auf ein Leben „danach“ vorbereiten. Doch wann ist dieses Danach? Nach der Schule? Nach der Ausbildung? Nach dem ersten Job?

Schule ist also nicht der Ort, an dem Zukunft eröffnet wird, sondern der, an dem sie systematisch aufgeschoben wird, während gleichzeitig ein bestimmtes, lediglich nachvollziehendes Verhalten gelernt wird. Ein Verhalten, aus dem schliesslich folgt, dass sich junge Menschen der Welt lieber nicht zumuten.

Die Folgen: Eine entmutigte Generation

Was bleibt, ist eine Jugend, die nicht schwach ist, sondern die entmutigt und zurückgenommen wurde. Sie fühlt sich nicht orientierungslos, weil sie leer ist, sondern weil sie nicht lernen darf, sich selbst als Quelle zu erleben.

Die Selbstverunsicherung, die viele junge Menschen heute empfinden, ist keine psychische Störung. Sie ist das Ergebnis einer systemischen Selbstverkleinerung, ein kulturelles Gaslighting, also eine subtile Form gesellschaftlicher Verunsicherung, bei der junge Menschen lernen, ihrer eigenen Wahrnehmung zu misstrauen.

„Ich weiss noch nicht, wer ich bin.“

„Ich muss erst noch Erfahrungen machen.“

„Ich will mich noch nicht festlegen.“

Diese Sätze sind nicht falsch. Sie sind verzweifelt ehrlich in einer Welt, die ihnen von Anfang an vermittelt: Du bist nicht genug.

Und genau hier liegt der Kontrapunkt zur gängigen Kritik aus boomererprobten, leistungsfixierten Milieus, die der Generation Z gerne vorwerfen, sie sei zu weich, zu empfindlich, zu bequem. Diese Zuschreibung greift nicht. Was wir beobachten, ist keine verweigernde, sondern eine entmutigte Generation. Eine Generation, die sich – aus genannten Gründen – der Welt nicht mehr zumutet. Nicht, weil sie nichts zu sagen hätte, sondern weil sie früh gelernt hat, dass es nichts ändert, wenn sie es tut.

Natürlich wird dieser Befund reflexartig bestritten. Dann wird auf einzelne junge Menschen aus dem eigenen Umfeld verwiesen: engagierte Patensöhne, politisch aktive Nachbarsmädchen, talentierte Praktikantinnen. Und ja: Diese jungen Menschen gibt es. Sie sind real, sie sind beeindruckend. Aber sie widerlegen nicht das Problem, sondern bestätigen es. Denn die Tatsache, dass sie uns auffallen, zeigt doch gerade, wie sehr wir darauf angewiesen sind, das System mit Anekdoten zu entlasten, statt Strukturen zu verändern.

Was sich jetzt ändern muss

Was es jetzt braucht, ist keine pädagogische Reform und kein neues Modul, sondern ein grundsätzlicher Perspektivwechsel. Eine radikale Umkehr des Blicks. Statt junge Menschen als Vorbereitungsmasse für eine spätere Funktionalität zu behandeln, müssten wir beginnen, sie als Gegenwart zu erkennen: als Menschen, die schon jetzt Bedeutung tragen, Verantwortung haben, wirksam sind.

Junge Menschen brauchen nicht Vertröstung, sondern Vertrauen. Sie brauchen keine Versprechen, dass sie womöglich eines Tages tatsächlich zählen, sondern die Erfahrung, dass sie schon jetzt Bedeutung haben, nicht als potenziell Verwertbare, sondern als Menschen mit Urteilskraft, Verantwortung und Wirkungskraft im Jetzt.

Zwar lernen sie in der Schule, Verantwortung „zu übernehmen“, aber für Aufgaben, deren Zweck sie nicht bestimmen. Ihre Verantwortung besteht darin, Erwartungen zu erfüllen, nicht darin, sich selbst und ihren Fragen gerecht zu werden. In unserem Schulsytem erleben junge Menschen nicht, was Verantwortung tatsächlich ist, denn „Verantwortung übernehmen“ heisst im schulischen Kontext, vorgegebene Aufgaben korrekt auszuführen, unabhängig davon, ob deren Sinn verstanden oder geteilt wird. So lernen junge Menschen, dass ihre Beziehung zur Welt in erster Linie aus funktionaler Erfüllung besteht.

Darin liegt der tiefere Ursprung des Problems: Wenn Bildungsarbeit nicht dazu beiträgt, ein eigenes Weltverhältnis zu entwickeln, sondern dieses Verhältnis als Anpassung definiert, dann wird Verantwortung nicht als ethische Haltung erlebt und reflektiert, sondern als Pflicht zur Leistung im Dienst fremder Erwartungen.

Was junge Menschen zu sagen und beizutragen haben, lässt sich nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, auch wenn wir ihnen das ständig suggerieren. Ihre Perspektiven, ihr Denken, ihr Fragen verdienen es, jetzt gehört und ernst genommen zu werden.

Bildung, die diesen Namen verdient, ist immer emanzipatorische Bildung. Die beginnt jedoch nicht mit der Vermittlung von Inhalten, sondern mit der Entwickung einer Haltung, dass jeder Mensch nicht erst zum Subjekt wird, sondern es schon ist. Bildung in diesem Sinn meint nicht Vorbereitung, sondern Beziehung, nicht Disziplinierung, sondern Zutrauen, nicht Steuerung, sondern eine echte Öffnung zur Welt. Eine Einladung, sich handelnd, denkend und verantwortend in ihr zu verorten.

Dieser Gedanke ist nicht neu. Er ist alles andere als neu. Er ist steinalt, aber er wurde selten so konsequent gedacht wie bei Hannah Arendt. Sie nennt es Natalität: das Prinzip der Geburt, das mit jedem neuen Menschen die Möglichkeit einer neuen Welt eröffnet. Nicht irgendwann. Nicht nach der Reifeprüfung. Sondern in dem Moment, in dem ein Mensch beginnt zu handeln.

Für Hannah Arendt ist Handeln der höchste Ausdruck menschlicher Freiheit: ein spontaner, unabsehbarer Beginn, der im Miteinander geschieht und die Welt verändert. Es ist nicht planbar, nicht messbar, nicht kontrollierbar und gerade deshalb zutiefst politisch. Im Kontrast dazu verlangt Schule von jungen Menschen kein Handeln, sondern Verhalten: angepasst, vorhersehbar, korrekt. Nicht das Beginnen zählt, sondern das Erfüllen. Verantwortung bedeutet dort nicht, sich selbst zur Welt ins Verhältnis zu setzen, sondern Aufgaben richtig zu lösen. Damit bleibt der Raum des Handelns – also jener Raum, in dem Subjektwerdung möglich wird – strukturell verschlossen. (vgl. Hannah Arendt, Vita activa, Kapitel „Das Handeln“, § 24 (vgl. Piper TB 2006).

Wenn wir diesen Moment ernst nehmen, müssen wir auch den jungen Menschen ernst nehmen; nicht als Versprechen auf später, sondern als Realität im Hier und Jetzt. Alles andere ist ein Verrat an ihrer Stimme und an der Welt, die sie mitzubringen imstande wären.

Zurück auf Start: Wie wir der Jugend die Gegenwart verwehren

Dieser Blogpost ist kein Aufruf zur Romantisierung der Jugend. Er ist eine Kritik an einer Gesellschaft, die sich selbst konserviert, indem sie jene kleinhält, die sie erneuern können.

Wir sprechen viel von Zukunft. Von Wandel. Von Transformation. Doch solange wir Angst davor haben, dass junge Menschen jetzt denken, fühlen, handeln und entscheiden – und ihnen deshalb absprechen, dass es zählt, wenn sie es tun – bleibt alles beim Alten, auch wenn wir es Transformation nennen.

Die grösste Bedrohung für überkommene Strukturen ist nicht KI, nicht Globalisierung, nicht Migration, sondern eine junge Generation, die sich ihrer Stimme bewusst wird. Deshalb das Narrativ der Unreife. Weil es trifft, weil es entmutigt, bevor Mut sich regt, weil es die Zukunft kleinmacht, bevor sie aufsteht.

Es liegt an uns, das zu durchbrechen.