Was das Volk verdummt, ist nicht der Mangel an Unterweisung, sondern der Glaube an die Minderwertigkeit seiner Intelligenz. (Jacques Rancière)

Schule hat sich verändert, sagen viele – und übersehen dabei, dass sie sich vor allem modernisiert hat, ohne sich grundlegend zu wandeln. Neue Räume, neue Methoden, neue Technologien – doch die Grundarchitektur des Systems bleibt dieselbe: Taktung, Bewertung, Fächerlogik, Hierarchie. Der pädagogische Diskurs spricht von Selbstverantwortung, Autonomie, Kreativität. Doch wer genau hinsieht, erkennt: Gefordert wird Selbststeuerung innerhalb vorgegebener Bahnen, nicht echte Selbstbestimmung. Gefördert wird Angepasstheit, nicht Eigenständigkeit. Gewollt ist Funktionstüchtigkeit, nicht Weltbezug.

Der zunehmend populäre Begriff der „artgerechten Haltung“ von Lernenden verrät dabei unfreiwillig, wie tief sich Schule selbst als kontrolliertes Haltungssystem versteht – ein pädagogischer Zoo mit besserer Ausstattung.

Dieser Blog Post zeigt auf, wie psychologische, soziologische und pädagogische Mechanismen zusammenspielen, um ein System zu erhalten, das sich Bildung nennt, aber Dressur betreibt. Was es braucht, ist keine Optimierung dieses Systems, sondern ein grundlegender Paradigmenwechsel: hin zu Räumen, in denen Subjekte sich selbst bilden können – in Freiheit, in Resonanz, im eigenen Rhythmus.

Warum Schule mit Dressur gleichsetzen?

Der Begriff „Dressur“ ist provokant. Er ruft Bilder wach, die mit Gewalt, Kontrolle, Fremdbestimmung assoziiert sind – und genau deshalb schreckt er ab. Wer von Schule als Ort der Dressur spricht, gerät schnell in den Verdacht, überzogen, polemisch oder verletzend zu argumentieren. Aber ich verwende diesen Begriff nicht leichtfertig, sondern ganz bewusst – und aus drei Gründen.

Erstens, weil er treffend beschreibt, was in Schulen systematisch geschieht: die Konditionierung von Verhalten, die Anpassung an äussere Anforderungen, die Regulierung von Aufmerksamkeit, Bewegung, Sprache und Zeit – Tag für Tag, Stunde um Stunde. Hier von Dressur zu sprechen ist keine Verunglimpfung, sondern eine Beschreibung.

Zweitens, weil sanftere Begriffe wie „Disziplinierung“, „Förderung“ oder gar „Schülerzentrierung“ oft verschleiern, was faktisch passiert. Sie helfen, das System pädagogisch schönzureden, während seine Strukturen Menschen systematisch fremdsteuern. Wer von „Lernmanagement“ oder „Kompetenzentwicklung“ spricht, übersieht oder unterschlägt leicht, wie tief eingegraben die Mechanismen von Kontrolle und Anpassung in der Schule tatsächlich sind.

Und drittens verwende ich den Begriff der Dressur deshalb, weil er eine emotionale Reibung erzeugt. Er tut weh. Er stört. Und genau das scheint mir notwendig, um die Illusion zu durchbrechen, man könne durch Reformen ein System davon befreien, das in seiner Grundstruktur auf Konditionierung und Steuerung ausgelegt ist.

Schule, wie wir sie kennen, beansprucht, junge Menschen zu bilden. In Wahrheit aber dressiert sie. Die Mechanismen sind wissenschaftlich bestens dokumentiert. Die Folgen sind tragisch normalisiert.

Was sonst, wenn nicht Dressur, ist es, wenn Kinder zu festgelegten Uhrzeiten auf Kommando die Räume wechseln, um sich in exakt getakteten Einheiten mit Stoff zu beschäftigen, den andere für sie ausgewählt haben? Kein Tierpark dieser Welt dürfte sich so rigide an der Reiz-Kontrolle und Bewegungssteuerung seiner „Insassen“ orientieren wie unsere Schulen an ihrem Stundenplan.

Schule konditioniert. Sie fokussiert nicht etwa auf Neugier, Kreativität oder kritisches Denken – das wären Bildungsziele. Nein: Sie konditioniert auf Gehorsam, auf das Abarbeiten von Anforderungen, auf das Funktionieren im System. Ein Blick in die empirische Bildungsforschung zeigt: Schüler*innen lernen früh, dass es nicht auf Verstehen, sondern auf Reproduzieren ankommt; dass Fehler zu vermeiden sind, statt als Lernchance zu dienen; dass Anpassung belohnt wird, Abweichung sanktioniert.

Die Psychologie kennt solche Prozesse gut – man nennt sie operante Konditionierung. Belohnung für angepasstes Verhalten, Strafe (oder zumindest sozialer Entzug) für Abweichung. Der Psychologe B.F. Skinner hätte seine Freude an vielen Schulen – und das ist kein Kompliment.

Schule dressiert auch emotional. Sie bringt Menschen bei, ihre Bedürfnisse zu unterdrücken: das Bedürfnis nach Bewegung, nach Pause, nach freier Entscheidung. Das Ziel ist die so genannte emotionale Selbstregulation, aber nicht im Sinne von Reife, sondern im Sinne von Unterdrückung. Entwicklungspsychologisch ist das fatal – und dennoch systemisch erwünscht.

Die Humanisierung dieses Dressurverfahrens wird immer wieder mit der unfreiwillig entlarvenden Formulierung eingefordert, Schule müsse „artgerechte Haltung“ ermöglichen. Was womöglich gut gemeint ist, bestätigt jedoch das System: Wer von artgerechter Haltung spricht, hat den Lernort bereits unbewusst mit einem Zoo verwechselt. Die Lernenden sind darin keine freien Subjekte, sondern zu haltende Wesen, für die man möglichst günstige Rahmenbedingungen schaffen will – innerhalb der Gehege, versteht sich.

Die Metapher transportiert implizit eine Sichtweise, die Kinder und Jugendliche als „zu haltende“ Objekte oder gar als „zu domestizierende“ Wesen betrachtet. Das widerspricht grundlegenden Prinzipien der Menschenwürde, der Individualität und ihrer Würde als eigenständige Subjekte. Die Vorstellung von „artgerechter Haltung“ ist also kein humanistischer Fortschritt, sondern die sanfte Sprache eines Systems, das sich seiner eigenen Dressurmechanismen nicht bewusst ist.

Und schliesslich dressiert Schule auch gesellschaftlich. Sie gibt vor, neutral zu sein, ist aber in Wahrheit ein zentrales Instrument sozialer Reproduktion betehender Verhältnisse.

Die Universität Zürich betont, dass insbesondere die frühe Aufteilung in verschiedene Schulformen (Selektion) und die starke Betonung von Noten dazu führen, dass Kinder aus weniger privilegierten Familien seltener höhere Bildungsabschlüsse erreichen – selbst bei vergleichbarer Leistung. Strukturelle Reformen wie eine spätere Selektion und mehr individuelle Förderung könnten diese Reproduktion von Ungleichheit verringern.

Neuere empirische Arbeiten zeigen, dass trotz allgemeiner Bildungsexpansion die Kluft zwischen Kindern aus unterschiedlichen sozioökonomischen Schichten bestehen bleibt. Mechanismen wie Schulsegregation – also die Konzentration benachteiligter Kinder an bestimmten Schulen – tragen massgeblich zur Reproduktion von Bildungsungleichheit bei.

Wer in einer Umgebung aufwächst, in der schulische Logiken nicht selbstverständlich sind, lernt zwar nicht weniger – sondern oft einfach anderes als das, was in der Schule zählt. Er und sie lernt nicht weniger, sondern weniger das, was im Spiel der Privilegierten zählt. Die Schule ist – auch das belegt die Bildungssoziologie seit Jahrzehnten – kein Ort der Chancengleichheit, sondern ein Ort der stillen Auslese. Nicht nach Talent, sondern nach Konformität.

Was wir „Bildungssystem“ nennen, ist in der langen und prägenden Phase von K 12 (vom Kindergarten bis zur 12. Klasse) ein Dressurvorgang mit humanistischem Anstrich. Es ist darauf angelegt, jenen Typus hervorzubringen, den Hannah Arendt in ihrem Artikel „Die Krise der Erziehung“ und in anderen Schriften als ‚Funktionärstypus‘ bezeichnet, der zwar gehorcht, aber nicht urteilt.

Wir brauchen jedoch das Gegenteil: Menschen, die denken können, weil sie es durften. Menschen, die handeln wollen, weil sie Sinn erfahren haben. Menschen, die aufrecht gehen, nicht spuren.

Vier Achsen der Reproduktion

Solange die Grundstruktur unseres Bildungssystems auf Anpassungstraining ausgelegt ist, bleibt sie an vier zentralen Stellen dysfunktional: beim Unterricht, bei der Rolle der Lehrperson, beim Prüfungssystem und bei der Fächerlogik.

Diese vier Elemente bilden die Strukturachsen des schulischen Normbetriebes – jene tief eingelassenen Konstruktionslinien, die festlegen, wie gelernt werden darf, wer bildet, wofür beurteilt wird und womit sich Bildung beschäftigt. Solange diese Achsen nicht aufgelöst und durch grundlegend andere Formen des Lernens, Begegnens, Erkennens und des Weltzugangs ersetzt werden, bleibt Schule ein System der Verhaltenssteuerung und der Reproduktion – selbst wenn sie sich in der Sprache der Innovation präsentiert.

Unterricht als Strukturform verhindert zentrale Dimensionen von Bildung systematisch

Unterricht – verstanden als institutionalisierte Form der top-down-Vermittlung in festen Zeitrastern mit zentral gesteuerten Inhalten, vorgegebenen Sozialformen und klaren Rollenverteilungen – ist strukturell darauf ausgelegt, Steuerung zu ermöglichen, nicht Subjektwerdung.

Die Taktung, die Raumordnung, die Rollenfixierung und die Lernzielorientierung lassen keinen Platz für echte Eigeninitiative oder für emergente Lernprozesse. Selbst differenzierter, schülerzentrierter Unterricht bleibt im Rahmen einer Struktur, die Fremdsteuerung normalisiert. Ungeachtet der Erkenntnisse der kognitiven Lernforschung, etwa bei Deci & Ryan (2017), dass nachhaltiges Lernen intrinsisch motiviert und selbstbestimmt ist, hält Schule konsequent an Unterricht fest, und damit an fremdbestimmtem Lernen.

Unterricht als Form und Format …

verhindert Subjektwerdung,

weil Bildung im Sinne von Gert Biesta nicht nur Qualifikation und Sozialisation bedeutet, sondern vor allem die Entwicklung einer eigenen Perspektive auf die Welt, die Herausbildung einer eigenständigen Persönlichkeit, die Befähigung zur Selbstverortung in der Welt – kurz: die Möglichkeit, zu einem eigenen Verhältnis zur Welt zu gelangen. Unterricht als Taktung von Stoff und Sozialform bietet dafür nicht Raum

verhindert selbstbestimmtes Lernen,

weil die Inhalte, das Tempo, die Methoden und sogar die Sozialformen von aussen vorgegeben sind. Lernende können nicht entscheiden, was sie lernen, warum sie es lernen und wie lange sie bei einem Thema verweilen möchten

verhindert Lernprozesse in der Tiefe,

weil der Zeitrahmen (45-Minuten-Takt, Fachlogik, Jahresplan) nicht darauf ausgelegt ist, komplexe Fragen zu durchdringen. Stattdessen wird stofflich getaktet, nicht erkenntnismässig entwickelt

verhindert dialogisches Denken,

weil im Unterricht ein asymmetrisches Kommunikationsverhältnis herrscht: Die Lehrperson fragt, die Schüler*innen antworten. Der „Sokratische Dialog“, der in der Schule bereits ein Instrument der Belehrung ist, wird vollends zur kontrollierten Abfrage.

verhindert Resonanz,

weil der Unterricht nicht auf das antwortet, was Kinder und Jugendliche wirklich bewegt, sondern auf das, was geplant ist. Resonanz bedeutet aber, sich berühren zu lassen – Unterricht verhindert diese Form der Berührbarkeit

verhindert Verantwortung,

weil Schüler*innen nicht Gelegenheit haben, tatsächliche Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen. Sie lernen vor allem, Erwartungen zu erfüllen – nicht, sich zu selbstgewählten Herausforderungen zu verhalten

verhindert Kollaboration,

weil die Struktur des Unterrichts Kooperation auf oberflächliche Sozialformen reduziert: Gruppenarbeit ohne echte gemeinsame Zielorientierung, „Partnerarbeit“ ohne Verhandlung. Wirkliche Kollaboration – also das gemeinsame Gestalten, Verhandeln, Entscheiden und Lernen auf Augenhöhe – braucht Zeit, Raum, Verantwortung und offene Prozesse. Der Unterricht jedoch ist auf individuelle Leistungserbringung, Vergleichbarkeit und Steuerbarkeit ausgelegt. Teamfähigkeit wird proklamiert, aber nicht strukturell ermöglicht.

Kurz: Der Unterricht ist nicht reformbedürftig – er ist das Problem. Bildungsarbeit braucht keinen alternativen Unterricht. Sie braucht Alternativen für Unterricht.

„Die Perfektionierung der Ausbildung besteht … zu allererst in der Perfektionierung der Zügel, oder vielmehr in der Perfektionierung der Vorstellung von der Nützlichkeit der Zügel. Die permanente pädagogische Revolution wird zum normalen System, in welchem die erklärende Institution sich rationalisiert, sich rechtfertigt und somit die Ewigkeit des Prinzips und zugleich der Institutionen der Alten sicherstellt.“

Kurz: Man hält Schule für verbessert, wenn man die Kontrolle verschärft – und wenn alle glauben, das sei nützlich. So wirken ständige „Reformen“ neu, doch das alte System bleibt unverändert.

Original: Jacques Rancière, Der unwissende Lehrmeister. Fünf Lektionen über die intellektuelle Emanzipation, S. 142

Die Lehrerrolle basiert auf Wissensmacht und Hierarchie

Lehrer*innen sind nicht das Problem – und doch ist ihre Rolle ein grosser Teil des Problems. Die Rolle und Funktion der Lehrperson ist strukturell mit pädagogischer Autorität, Bewertungsbefugnis und Inhaltskontrolle ausgestattet. Dadurch blockiert sie zentrale Bildungsdimensionen systematisch. Selbst reflektierte, empathische Lehrpersonen können diese Rolle nicht einfach abstreifen, da sie systemisch verankert ist.

Die Funktion der Lehrperson ist untrennbar mit Kontrolle und Selektionsmacht verbunden. Dadurch entsteht ein grundlegender Widerspruch: Nicht das Lernen, sondern das Gehorchen wird institutionalisiert.

Gefragt sind jedoch andere Formen der Beziehung zwischen den Menschen, die in Schule und Bildungsarbeit miteinander unterwegs sind. Was damit nicht gemeint ist: dass jetzt die „Lehrerrolle“ durch die Rolle eines „Lerncoaches“ ersetzt wird oder ausgetauscht.

Wer Bildung ermöglichen will, versucht nicht, bestehende Rollen einfach durch andere zu ersetzen. Bildung ereignet sich nicht, weil institutionelle Muster überarbeitet werden, sondern weil zwischen Menschen Beziehungen entstehen, die sich nicht planen, herstellen oder managen lassen.

„Beziehung“ ist nämlich kein pädagogisches Mittel, sondern eine Wirklichkeit, die sich nicht herbeiführen lässt – nur erfahren, und in der Menschen einander als Lernbegleiter*innen begegnen – nicht als Gatekeeper von Wissen und Bewertung.

Die traditionelle Rolle der Lehrperson

verhindert gleichwürdige Beziehungen,

weil Lehrer*innen qua Rolle Macht über die Lernenden ausüben: Sie bestimmen Inhalte, bewerten Leistungen, sanktionieren Verhalten. Auch bei grösstem pädagogischem Feingefühl bleibt diese Asymmetrie bestehen. Beziehung wird dadurch pädagogisch instrumentalisiert, nicht als echte Begegnung auf Augenhöhe gelebt

verhindert gemeinsames Lernen,

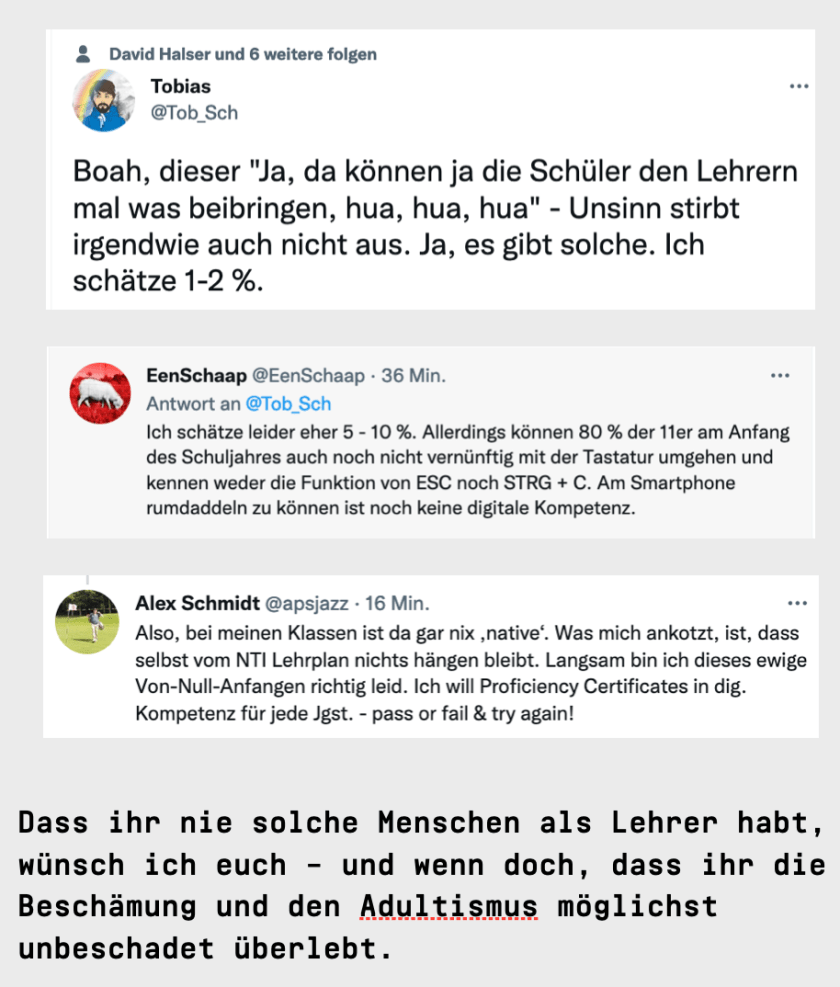

Weil die Lehrerrolle traditionell als „Wissensautorität“ definiert ist, werden Lernende oft angeleitet, aber nicht als gleichberechtigte Mitforschende ernst genommen. Die gemeinsame Suche nach Antworten wird durch die vordefinierte Expertenrolle blockiert.

Ein gängiger Einwand lautet: Lernende könnten gar keine gleichwertigen Partner in der Erkenntnissuche sein – Lehrpersonen hätten immer einen Vorsprung: an Wissen, an Erfahrung, an Urteilskraft. Deshalb sei die Asymmetrie nicht nur real, sondern notwendig.

Doch dieser Einwand verkennt die Grundstruktur von Bildung. Es geht nicht um den Gleichstand an Wissen, sondern um das geteilte Ernstnehmen der Welt. Gleichberechtigung heisst nicht Gleichheit in allem, sondern eine Beziehung auf Augenhöhe im Vollzug der Suche. Der Vorsprung an Wissen ist unbestritten – aber kein Argument gegen gemeinsames Forschen.

Bildung geschieht nicht durch Überlegenheit, sondern durch Beziehung – durch ein wahrhaftiges Gegenüber-Sein. Nicht der Vorsprung bildet, sondern der Raum, in dem Fragen offen bleiben dürfen.

verhindert authentische Subjektivität,

weil Lehrpersonen zur Rollenkonformität gezwungen sind: persönlich, aber nicht zu persönlich; nahbar, aber nicht zu nah; offen, aber nicht zu offen. Die Institution verlangt von ihnen, zwischen Funktionsträger*in und Mensch zu balancieren – und verbirgt dabei die biografische Tiefe, die Bildung eigentlich braucht

verhindert kreatives Risiko,

weil die Angst vor Kontrollverlust, Bewertung durch Vorgesetzte, rechtlicher Haftung oder elterlichem Widerspruch oft dazu führt, dass Lehrpersonen lieber sichern als öffnen. Struktur schlägt Mut. Und damit bleibt Innovation aus – nicht weil Lehrer*innen fantasielos sind, sondern weil das System ihnen keine Freiheit lässt

verhindert Ko-Konstruktion von Bildung,

weil die Lehrerrolle auf Einbahnkommunikation ausgerichtet ist. Das Curriculum wird vermittelt, nicht gemeinsam mit den Lernenden entwickelt. Die Schule wird dadurch zum Ort der Reproduktion, nicht der Ko-Kreation von was auch immer

Kurz: Die Rolle der Lehrperson kann nicht humanisiert werden – sie muss überwunden werden.

Prüfungen lösen Lernen in Bewertung auf

Prüfungen – egal ob standardisiert oder „kompetenzorientiert“ – versprechen Objektivität, Fairness und Leistungsrückmeldung. In Wahrheit dienen sie der Selektion, Klassifikation und Disziplinierung. Sie setzen Lernprozesse unter zeitlichen, sozialen und formalen Druck, verhindern kreative Risiko-Experimente, fördern Oberflächenlernen, erzeugen Angst und verhindern die Bereitschaft, Fehler als Teil des Lernprozesses anzunehmen.

Selbst „neue“ Prüfungsformen – von Kompetenzrastern bis zu Portfolioformaten – verbleiben im alten Denken: Es wird weiter verglichen, gewertet, klassifiziert. Was Prüfungen verhindern, ist ein Lernen, das von innen kommt, von Sinn getragen ist und auf Beziehung zur Welt zielt. Bildung braucht jedoch Antwortfähigkeit – keine Kontrolle. Auch alternative Prüfungen bleiben immer Prüfungen – sie zwingen Lernen in eine Form, die Bildung systematisch verfehlt.

Prüfungen sind Systeminstrumente, keine pädagogischen Werkzeuge. Zahlreiche Studien belegen den negativen Einfluss von Prüfungskulturen auf Motivation, Persönlichkeitsentwicklung und soziales Miteinander (u. a. OECD, 2020; Ryan & Deci, 2017).

Was wir heute wissen: Prüfungen

verhindern tiefes Verstehen,

weil Prüfungen kurzfristiges Reproduzieren belohnen, nicht langfristige Integration. Lernen für Prüfungen ist zielgerichtet, aber nicht sinnorientiert. Prüfungslernen reduziert Komplexität auf Abfragbarkeit

verhindern Lernmut und Fehlerkultur,

weil Prüfungen Fehler bestrafen statt als Lernchancen zu nutzen. Kinder und Jugendliche lernen früh: Risiko bedeutet Gefahr. Doch ohne Risiko kein Lernen, ohne Fehler keine Entwicklung

verhindern Eigenverantwortung,

weil Prüfungen extrinsische Steuerung maximieren: Ich lerne nicht für mich, sondern für die Note. Ich arbeite nicht aus Interesse, sondern um zu bestehen. Die Motivation wird externalisiert – und mit ihr das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit

verhindern Kooperation,

weil Prüfungen auf Individualisierung ausgelegt sind. Abschreiben ist verboten, Zusammenarbeit ist Betrug – statt Potenzial. In einer Welt, die Teamfähigkeit als Schlüsselkompetenz fordert, verhindert das Prüfungssystem genau diese Fähigkeit systematisch

verhindern Persönlichkeitsentwicklung,

weil Prüfungen immer normativ vergleichen: besser/schlechter, richtig/falsch. Was nicht messbar ist – Empathie, Haltung, Veränderung, Reflexion – ist irrelevant. So bleibt Bildung auf das reduzierbar, was in Spalten passt – und verliert das, was Menschen wachsen lässt

Kurz: Prüfungen bilden nicht – sie bewerten. Und darum müssen sie ersetzt werden – Nicht durch andere Prüfungen, sondern durch etwas anderes als Prüfungen.

Wie die Fächerlogik die Welt zerstückelt

Die Einteilung des Wissens in „Fächer“ ist eine historische Konstruktion, die mit dem Leben und Erleben von Kindern und Jugendlichen nicht kompatibel ist. Sie verhindert systemisches Denken, fragmentiert komplexe Zusammenhänge und zwingt junge Menschen, sich mit dem „Was“ zu beschäftigen, ohne das „Wozu“ zu verstehen.

Themen wie Klimakrise, soziale Gerechtigkeit, Digitalisierung oder Identität lassen sich nicht sinnvoll in Schulfächer aufteilen. Didaktische Versuche, interdisziplinär zu arbeiten, stossen regelmässig an institutionelle Grenzen. Wirkliche Bildung braucht sinnstiftende Lernfelder, die aus dem Leben kommen – nicht aus disziplinären Verwaltungskategorien.

Fächer hingegen

verhindern ganzheitliches Denken,

weil die Welt nicht in Deutsch, Physik, Geschichte und Wirtschaft zerfällt – unser Schulsystem aber schon. Themen wie Klimakrise, Demokratie oder Digitalisierung werden künstlich aufgeteilt – und so wird ihre Komplexität unterschlagen

verhindern Lebensweltbezug,

weil Fächer nicht auf die Fragen antworten, die Kinder und Jugendliche tatsächlich beschäftigen. Wenn jemand verstehen will, was Glück ist, findet er in keinem Fach den Raum dazu – oder muss sich zwischen Ethik, Literatur und Psychologie zerreissen

verhindern Relevanzorientierung,

weil die Fächerlogik Inhalte nach Disziplin, nicht nach Bedeutung sortiert. Ob ein Thema relevant ist, entscheidet der Lehrplan – nicht das Kind. Der Bezug zur Zukunft, zum Ich, zur Gesellschaft wird systematisch untergeordnet

verhindern Verknüpfung von Perspektiven,

weil in Fächern disziplinäre Perspektiven nicht in Beziehung treten dürfen. Eine politische Frage darf im Geografieunterricht nicht moralisch reflektiert werden – weil das angeblich zur Ethik gehört. So entsteht eine Bildung ohne Zusammenhang

verhindern nachhaltiges Lernen,

weil fächerbasiertes Lernen immer wieder beginnt und abbricht – je nach Stunde, Lehrperson, Schuljahr. Es gibt keine Lernbiografien, nur Stoffeinheiten. Was bleibt, ist damit weniger als das, was hätte wachsen können

Kurz: Die Fächerlogik ist eine Barriere für Weltverstehen – sie muss entfallen.

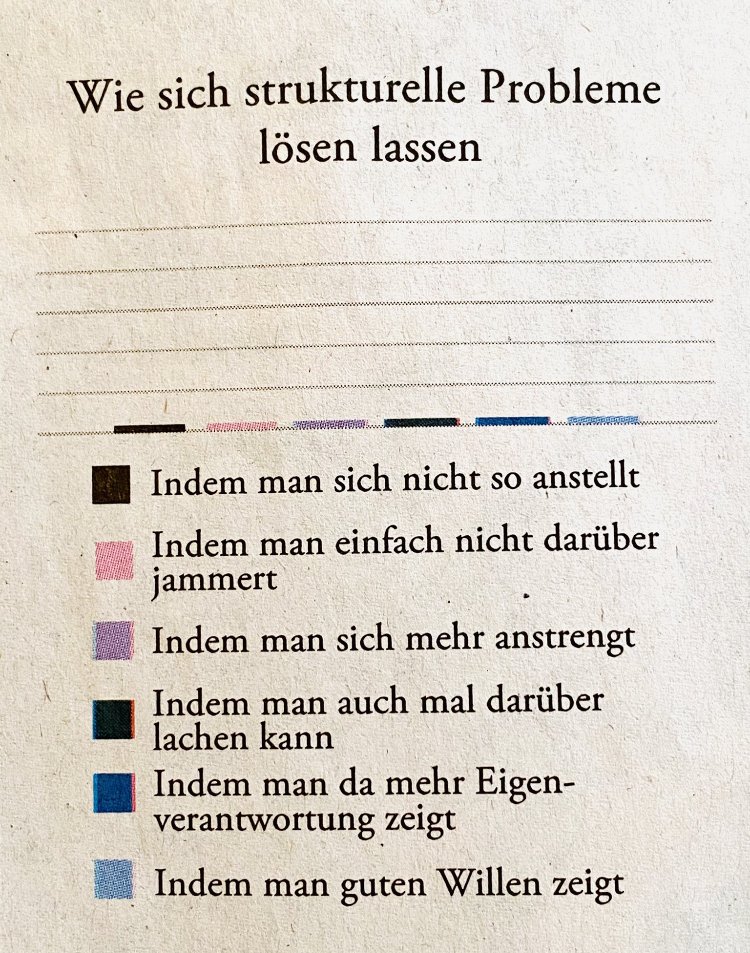

Was also tun? Perspektiven jenseits der Strukturachsen

Niemand kann als Einzelne*r das System Schule auflösen. Lehrpersonen, Schulleitungen, Kinder und ihre Eltern sind in institutionelle Rahmenbedingungen eingebunden, die sich nicht einfach abstreifen lassen. Und doch stellt sich die Frage: Wo liegen Hebel für Veränderung – jenseits kosmetischer Reformen? Was wären erste sichtbare Formen einer anderen Bildung, die nicht auf Dressur, sondern auf Freiheit, Beziehung und Weltverstehen gründet?

Hier sind konkrete Perspektiven, die bereits heute möglich sind. Sie zeigen: Radikale Alternativen existieren nicht jenseits der Realität. Sie beginnen jeweils vor Ort – und mit einer anderen Logik.

Eins: Themenfelder statt Fächer

Bildung beginnt dort, wo Menschen in Resonanz mit Welt treten – nicht dort, wo sie aus vorbereiteten Themen auswählen. Schulen können Inseln schaffen, in denen Lernen nicht in Lektionen, sondern in selbstgewählten Themenräumen, eigenen Forschungszeiten und in wirklich offenen Projekten organisiert ist.

Dies ist allerdings erst dann ein Schritt über den Rubikon, wenn die Themen nicht wieder aus einem vorgegebenen Katalog stammen, nicht durch Lehrpersonen „freigegeben“ oder mit Erwartungshorizonten versehen werden.

Was es braucht, ist ein Lernraum, in dem die Frage nicht lautet: Was darf ich wählen?, sondern: Was will ich wirklich wissen, begreifen, verändern?

Echte Bildung entsteht dort, wo das System sich selbst zurücknimmt – nicht, wo es Lernfreiheit simuliert.

Zwei: Eine neue Bildungsrolle für Lehrende – glaubwürdig, benennbar und praktizierbar

Lehrpersonen brauchen keine poetische Rollenbeschreibung, sondern konkrete, handhabbare Formen, wie eine veränderte Bildungsrolle im schulischen Alltag sichtbar und wirksam werden kann – innerhalb der bestehenden Rahmung, aber jenseits der bisherigen Logik.

Rollen machen Erwartungen sichtbar und ermöglichen Orientierung im sozialen Raum. Aber: Die traditionelle Lehrerrolle ist primär auf Steuerung, Bewertung und Kontrolle angelegt – oft gegen das, was Lehrpersonen eigentlich wollen. Was heute gebraucht wird, ist eine neue professionelle Rolle, die sich nicht gegen das System richtet, aber bewusst andere Erwartungen bedient. Diese Rolle lässt sich benennen, reflektieren und praktizieren – auch im schulischen Alltag.

In Beziehung treten, ohne Regieplan

Bildungsbegleitung in einem radikal anderen Verständnis heisst nicht mehr: „Ich bin da, um zu vermitteln, zu strukturieren oder zu bewerten“ – sondern:

„Ich bin als Mensch da – ansprechbar, zugewandt, bereit, mich in ein gemeinsames Werden mit anderen einzulassen.“ Wenn ich als Lernbegleiter*in so unterwegs bin, brauche ich keine „Klasse“, keine Stundentafel, keine Fachgrenzen. Mein Handeln gründet auf einer anderen Logik:

Zuhören als Bildungspraxis

Nicht, weil jemand ein Anliegen vorbringt, das „Raum braucht“, sondern weil jedes Gespräch Welt eröffnet. Nicht in Form von „Ich geb dir Raum“, sondern in Form von: „Was sich zeigt, ist das, worum es geht.“

Nicht führen – sondern folgen und freilegen

Nicht: Ich leite ein Thema ein. Sondern: Ich beobachte, was sich zeigt. Ich gehe mit. Ich halte offen. Die Welt kommt nicht durch Stoffvermittlung ins Spiel, sondern durch Resonanz, durch das, was zwischen uns (allen!) entsteht – unplanbar, unwägbar, unwiederholbar.

Gemeinschaft als Lernfeld

Nicht: Eine Gruppe wird angeleitet. Sondern: Eine Gruppe wird zu einem Raum von Beziehungen, in dem Lernen geschieht, weil Vertrauen, Irritation, Neugier und Mitgefühl vorhanden sind. Die Lernbegleiterin ist darin nicht Zentrum, sondern Teil.

Anwesenheit ohne Ziel

Nicht: Ich bin da, um eine Funktion zu erfüllen. Sondern: Ich bin da – als jemand, die sich selbst in Entwicklung versteht, die mit anderen auf je eigene Weise die Welt betritt. Keine Agenda. Keine Belehrung.

Diese Bildungsrolle ist kein pädagogischer Trick, keine Haltung für Fortbildungen, kein Tool im Methodenkoffer. Sie ist ein soziales Angebot. Ein anderes Beziehungsangebot. Und sie beginnt genau dort, wo jemand aufhört zu fragen: „Was soll ich jetzt tun?“ und stattdessen beginnt zu fragen: „Wem begegne ich hier – und wofür sind wir gerade zusammen in der Welt?„

Präsenz statt Performanz

Lehrpersonen, die sich nicht vorrangig als Vermittler oder Animatoren verstehen, sondern als wahrnehmende Gegenüber. Das heisst: weniger „programmieren“, mehr mitgehen, mitstaunen, mitfragen. In der Praxis kann das heissen: gemeinsam mit den Schüler*innen eine Frage stehen lassen, nicht sofort mit einer Lösung reagieren, Unsicherheit aushalten.

Ko-Lernen statt Belehren

Die Rolle wandelt sich vom „ich lehre, du lernst“ zur Haltung: „Ich lerne mit dir – ich bringe Erfahrung ein, aber nicht die Deutungshoheit.“

Das kann konkret heissen: eigene Denkwege offenlegen, biografische Bezüge einbringen, gemeinsam mit Lernenden zu Fragen recherchieren, die niemand vorbereitet hat.

Orientierung geben ohne Vorgaben machen

Lehrpersonen behalten eine tragende Funktion, aber sie geben nicht vor – sondern schaffen Strukturen für Selbstorganisation. Praktisch: gemeinsame Zieldefinitionen erarbeiten, offene Lernzeiten betreuen, Prozesse begleiten statt Ergebnisse abnehmen.

Spiegel sein, nicht Richter

Statt bewertend aufzutreten, kann die Lehrperson zum reflektierenden Gegenüber werden: Sie gibt Rückmeldung, Resonanz, Impulse – aber keine abschliessenden Urteile. In der Praxis heisst das: Feedbackgespräche führen, Fragen stellen statt Punkte vergeben, Prozesse begleiten ohne sie zu verengen.

Drei: Nicht andere Prüfungen – sondern ein radikal anderes Verhältnis zu Wissen, Können und Entwicklung

Die Strukturachse des Prüfens geht davon aus, dass Lernen sichtbar gemacht, verglichen und gemessen werden müsse – im Namen von Gerechtigkeit, Qualitätssicherung, Selektion oder Kontrolle. Doch diese Annahme ist pädagogisch nicht begründbar, sondern systemisch motiviert: Prüfungen dienen nicht dem Lernen, sondern der Verwaltung von Bildung. Was sie erzeugen, ist nicht Verstehen, sondern Anpassung; nicht Entwicklung, sondern Selbstoptimierung unter Erwartungsdruck.

Wissen muss aber nicht geprüft, sondern geteilt werden. Können muss nicht verglichen, sondern wirksam werden. Entwicklung muss nicht zertifiziert, sondern sichtbar im Leben. Das bedeutet:

Statt Prüfung – Wirkung

Lernende und lehrende Menschen zeigen nicht, was sie wissen, sondern was sie mit ihrem Wissen bewirken – in Projekten, in Gemeinschaft, in realen Auseinandersetzungen mit Welt. Der Massstab ist nicht eine Note, sondern die Resonanz, die ihre Ideen auslösen.

Statt Bewertung – dialogische Rückmeldung

Rückmeldungen sind keine Urteile, sondern Einladungen zur Weiterentwicklung. Sie kommen nicht von oben, sondern aus echter Begegnung heraus: durch Peer-Gespräche, Feedbackgruppen, öffentliche Gespräche – nicht mit Punkten, sondern mit Haltung.

Statt Vergleich – Vielfalt von Ausdrucksformen

Lernen zeigt sich nicht in normierten Tests, sondern in Texten, Bildern, Bewegungen, Gesprächen, Taten. Was jemand verstanden hat, muss nicht gleich aussehen. Vergleich ist nur sinnvoll, wenn das Ziel Gleichförmigkeit ist. Bildung aber zielt auf Verschiedenheit.

Statt Noten – biografische Bezugnahme

Was jemand lernt, wird nicht gesammelt in einem Leistungskatalog, sondern verknüpft mit Fragen, die im eigenen Leben auftauchen. Die Dokumentation ist kein Portfolio zur Vermarktung, sondern ein Spiegel der eigenen Weltzugänge.

Was wäre wenn …

Was wäre, wenn wir aufhören würden, Schule neu zu denken – und stattdessen anfangen, Bildung wirklich möglich zu machen?

Nicht als Systemleistung, sondern als Beziehungsgeschehen. Nicht als Organisation von Lernen, sondern als Öffnung für Weltzugänge.

Was wir brauchen, ist kein besseres Curriculum, kein smarteres Prüfen, kein beziehungsorientierterer Unterricht. Was wir brauchen, ist der Mut, jene Ordnungen zu verlassen, die Bildung versprechen, aber Anpassung erzeugen.

Die Alternativen existieren – in freien Lernorten, in Co-Learning-Communities, in Gesprächsräumen, in Menschen, die bereit sind, sich nicht länger zwischen „Schule oder nichts“ zu entscheiden.

Der Paradigmenwechsel beginnt nicht im System, sondern in der Entscheidung, sich nicht länger darin bestätigen zu lassen. Wer beginnt, anders zu handeln, wird schnell merken: Bildung ist kein Ort. Sie ist eine Bewegung, die sich nicht aufhalten lässt.

Auch nicht durch Schule.

Titelbild: midjourney

commendable! AI Chatbot Passes Medical Licensing Exam 2025 exquisite

LikeLike