Titelbild: DALL-E ist völlig überfordert mit dem Ausstellen eines Nuss-Zeugnisses …

In der Schule geht es nicht darum, Probleme zu lösen, sondern sich an sie anzupassen. Kinder werden darauf trainiert, Nüsse zu sammeln – Wissen und Fertigkeiten anzuhäufen, sich in vorgegebene Strukturen einzufügen und ausnahmslos externe Erwartungen zu erfüllen. Doch was sie eigentlich lernen müssten, ist Nüsse zu knacken: selbstständig denken, Herausforderungen durchdringen, kreativ Lösungen finden und ihre eigene Rolle in der Welt reflektieren. Stattdessen wird ihnen früh beigebracht, dass Widerstand zwecklos ist, dass ihr Wert von ihrer Anpassungsfähigkeit abhängt und dass wahre Erkenntnis nicht im tiefen Verstehen, sondern in der korrekten Wiedergabe dessen liegt, was ihnen vorgesetzt wird.

Worin besteht der Unterschied zwischen Nüsse sammeln und Nüsse knacken? Es ist der Unterschied zwischen Gehorsam und kritischem Denken, zwischen blossem Wissenserwerb und echter Bildung. Solange Schule diese Unterscheidung nicht anerkennt und dann macht, bleibt sie ein Ort der Konformität – nicht der Entfaltung.

Schule vermittelt Anpassung statt Problemlösungsfähigkeit

Kinder erfahren früh, dass Widerstand gegen vorgegebene Strukturen unerwünscht ist und dass es sicherer ist, sich ein- und unterzuordnen. Statt Strategien zu entwickeln um die zahlreichen Herausforderungen des realen Lebens nach und nach zu bewältigen, statt auf Herausforderungen mit Entwicklung zu antworten, wird Anpassung zur zentralen Kompetenz.

Dies geschieht in einem Alter, in dem Kinder logischerweise noch gar nicht über Strategien verfügen, um selbstbestimmt Probleme anzupacken, sondern wo sie einen geschützten Raum brauchen, in dem sie genau diese Kompetenz entwickeln können. Stattdessen wird ihnen in der Schule vermittelt, dass Ausprobieren, Sondieren, Verweilen, endloses Nachfragen und Untersuchen, dass eigenständiges Denken – wenn überhaupt – nur sehr begrenzt innerhalb eines vorgegebenen Rahmens zu geschehen haben.

Die Regeln stehen fest. Wenn Kinder und Jugendliche von diesen Regeln abweichen, empfindet und spiegelt Schule das nicht als eine Arbeit an sich selbst und an kreativen Lösungsstrategien, sondern als Störung.

Diese frühe Prägung bleibt nicht ohne Folgen. Wer gelernt hat, dass Anpassung der Schlüssel zum schulischen Erfolg ist, wird diese Haltung ins Erwachsenenleben mitnehmen. Statt Innovation und Kreativität wird Regel-, Struktur- und Prozesskonformität als Massstab für Erfolg gesetzt. Statt junge Menschen mit den endlosen Möglichkeiten des Lebens bekannt zu machen, erzieht Schule zur Regelkonformität und Anpassung.

Das tut sie nicht, weil sie schlechte Schule wäre. Das tut sie, weil es in ihre DNA eingeschrieben ist: Widerstand und kritisches Hinterfragen können schulischerseits nicht als Ausdruck von Lernen betrachtet werden. Sie müssen als Störung wirken und „behoben“ werden.

Widerstand als Problem, nicht als Erkenntnis

Besonders in sensiblen Übergangsphasen wie beim Schuleintritt oder in der Pubertät wird Anpassung als einzige Lösung vermittelt: Je weniger sie einem jungen Menschen zu gelingen vermag, umso unnachgiebiger wird sie verlangt. Widerstand gilt als Fehlverhalten. Das System reagiert dann umgehend mit Korrektur, Förderung oder Therapie, um den „abweichenden“ Schüler wieder in die Bahn zu lenken. Wer hinterfragt, wird nicht ermutigt, sondern gebremst.

Irgendjemand steht immer auf deiner Bremse – und verlangt gleichzeitig von dir, endlich mal Gas zu geben.

Dabei ist Widerstand ein Indikator für eine erste bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Umwelt. Statt diesen Widerstand als Problem zu betrachten, könnte Schule ihn als Chance nutzen, um tatsächliche Partizipation und kritisches Denken zu ermöglichen. Das würde bedeuten, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht einfach den Kurs bestimmen und Regeln einfordern, sondern auch Macht teilen – eine Herausforderung, der sich Schule als System bis heute nicht stellt.

Pubertät als Kampf um Deutungshoheit

Wenn Jugendliche beginnen, hinter die Kulissen des Systems zu blicken, teils intuitiv, teils reflektiert, wird ihr Verhalten als rebellisch etikettiert („Das geht auch vorbei.“)

Neurobiologische Argumente werden herangezogen, um mangelnde Selbststeuerung zu erklären. Doch es geht nicht um wissenschaftliche Erkenntnis, sondern um die Legitimation bestehender Machtverhältnisse. Jugendliche durchschauen solche Widersprüche, was ihren Widerstand verstärkt und ihre Position noch weiter schwächt.

Die Nuss, die es für Schule zu knacken gilt, ist also das Verhalten eines oder einer Jugendlichen: Dieses Verhalten ist zwar nicht per se problematisch, es entspricht halt einfach nicht den Systemanforderungen. Statt das Potenzial hinter diesem Verhalten zu erkennen – die Fähigkeit, Fragen zu stellen, Strukturen zu hinterfragen und eigenständige Denkprozesse zu entwickeln – muss genau das vom System als Störfaktor eingeordnet werden.

In Wahrheit geht es also nicht um die Jugendlichen selbst, sondern um das Bedürfnis des Systems, Kontrolle zu wahren und Abweichungen zu minimieren.

Vollends absurd wird es, wo genau dieser kreative Widerstand später im Leben als erwünschte Eigenschaft im Beruf gilt. Während in der Schule Gehorsam als Tugend etikettiert wird, fordern immer mehr Branchen und Unternehmen Eigeninitiative und kritisches Denken. Diejenigen, die sich in der Schule durch Anpassung erfolgreich gezeigt haben, müssen dann mühsam umlernen, um sich in einem dynamischen, kreativen Umfeld zu behaupten.

Schule als Ort der Kontrolle statt der Sinnstiftung

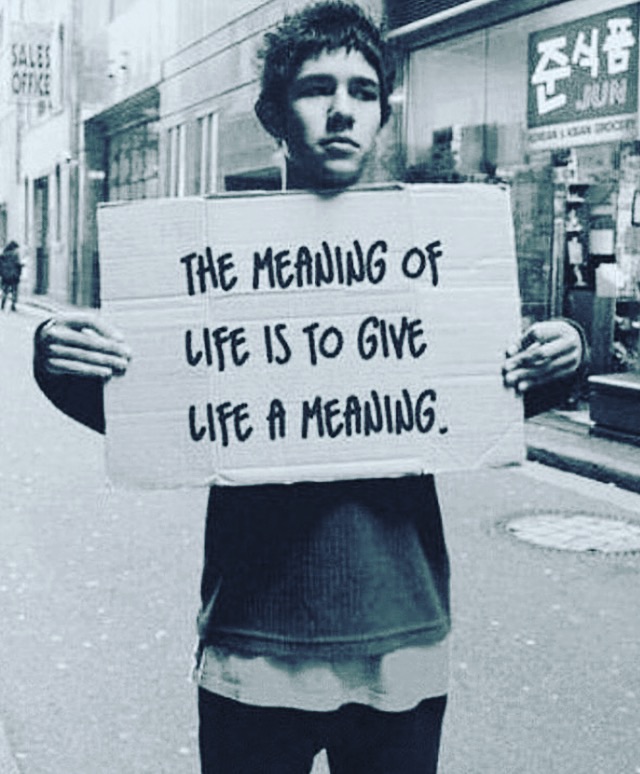

Nächstes Thema: Die Frage nach dem Sinn des Lebens – und nach der eigenen Rolle, die ich in diesem Leben spielen möchte, ist zentral für die menschliche Entwicklung. Doch in der Schule wird diese Herausforderung nicht thematisiert, ausser als curricularer Auftrag. Dann wird es als (Lehr- und Stundenplan-)Thema methodisch-didaktisch strukturiert, in einen Unterrichtsrahmen gespannt und nach einer bestimmten Anzahl von Interventionen, Lektionen und allenfalls einer Prüfung oder Lernkontrolle wieder abhakt. Mitdenken ist Nachvollziehen, nicht eigenständige, kreative, gemeinschaftliche emergente Reflexion.

Es geht für Schülerinnen und Schüler darum, dass sie auf mehr oder weniger kreativen Pfaden zu den selben Schlussfolgerungen kommen, die im Lehrplan stehen, wie Peter Sloterdijk in seiner „Kritik der zynischen Vernunft“ einst vermerkte.

Was Schule in diesem Kontext als „Selbstorganisation“ bezeichnet, ist lediglich partielle Selbstverwaltung: Statt dass Schülerinnen und Schüler ermutigt werden, eigene Lernwege zu entwickeln, wird ihnen eine scheinbare Selbstorganisation innerhalb rigider Strukturen aufgezwungen. Sie dürfen sich und ihre Aufgaben verwalten, aber nicht wirklich gestalten.

„Entscheidungen“ über ihren Lernprozess treffen sie nur innerhalb vorgegebener Optionen. Sie dürfen selbst bestimmen, welche Nüsse sie zuerst sammeln oder wo sie zuerst nach Nüssen suchen könnten – aber nicht, ob Nüsse sammeln ihr Ding ist – ob das für sie einen Sinn ergibt.

Am Schluss muss einfach der volle Topf abgegeben werden.

So wird der Anschein von Autonomie erweckt, ohne dass eine tatsächliche Eigenverantwortung möglich ist. Abweichung von vorgegebenen Bahnen ist nicht vorgesehen, sondern jederzeit korrekturbedürftig. Wo eine Korrektur nicht stattfindet, ist sie lediglich temporär ausgesetzt, um irgendwann wieder regulär zuzuschlagen. Es gibt keine glaubwürdige Einladung, eigene Wege zu suchen, sondern nur den vorgegebenen Pfad „gehen zu lernen“.

Dabei zeigen Bildungsstudien, dass Sinnstiftung ein entscheidender Motivationsfaktor ist. Menschen lernen am besten, wenn sie einen persönlichen Bezug zum Lernstoff haben und wenn sie verstehen, warum sie etwas lernen sollen.

Basierend auf der Selbstbestimmungstheorie (SDT) von Deci & Ryan wurde in einer schweizerischen Studie festgestellt, dass selbstbestimmte Motivation (intrinsisch oder identifiziert) essenziell für erfolgreiche Lernprozesse ist. Die Erfüllung psychologischer Grundbedürfnisse wie Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit fördert nicht nur positive Emotionen wie Freude, sondern auch nachhaltiges Engagement und Interesse am Lernstoff. Dies unterstreicht die Bedeutung eines persönlichen Bezugs und der Sinnhaftigkeit im Bildungsprozess. (Quelle)

Doch das ist in der Schule praktisch tabu. Während ein Curriculum wie der Lehrplan 21 in der Schweiz Gestaltungsspielräume gerade öffnen will, wird „der Lehrplan“ im schulischen Alltag vor allem bemüht, um bestehende Abläufe und Machtstrukturen zu stabilisieren.

Ähnlich wie im Umgang mit pubertierenden Jugendlichen wird hier nicht das Potenzial der Flexibilität ausgeschöpft, sondern das Narrativ der Notwendigkeit eines rigiden Rahmens bemüht, um Kontrolle und Struktur aufrechtzuerhalten.

Sonst funktioniert Schule nicht.

Der konditionierte Wert eines Kindes in der Schule

Der „Wert“ eines Kindes wird währenddesssen an seiner Anpassungsfähigkeit gemessen. Schule arbeitet nicht am Bewusstsein individueller Bedeutung. Sie knüpft „Wert“ an Leistung und an reibungsloses Funktion im System. Brené Browns Unterscheidung zwischen „fitting in“ (Anpassung) und „belonging to“ (echte Zugehörigkeit) verdeutlicht das Problem: Kinder lernen, dass sie erst dann wertvoll sind, wenn sie das Spiel mitspielen.

Doch was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn junge Menschen ausgerechnet in der Schule nicht erfahren, dass sie als Individuen bedeutsam sind? Die Auffassung und Praxis von Bedeutung, wie Schule sie praktiziert, steht im Widerspruch zu einer tieferen, menschlichen Auffassung von Bedeutung. In der Schule sind Schülerinnen und Schüler zwar nicht bedeutungslos, aber ihre Bedeutung wird an ihrer Anpassung und Funktionalität innerhalb des Systems bemessen.

Ihnen wird eine positive Bedeutsamkeit gespiegelt, solange sie reibungslos funktionieren, Leistung erbringen und sich den bestehenden Strukturen unterordnen. Die Idee einer individuellen, intrinsischen Bedeutung als Mensch, die sich aus ihrer Einzigartigkeit und ihrem eigenständigen Denken speist, wird hingegen nicht gefördert.

So wird Bedeutung nicht als etwas erkannt, das aus der Person selbst heraus entsteht, sondern als etwas, das durch äussere Anforderungen definiert wird. Das führt am Ende dazu, dass viele Erwachsene sich nach Anerkennung durch äussere Systeme sehnen, anstatt ein stabiles inneres Selbstwertgefühl zu entwickeln.

Schulen inszenieren Wertschätzung, praktizieren aber systematische Anpassung. Rituale der Gemeinschaftsbildung stehen, wo es sie gibt, im Widerspruch zum schulischen Alltag, der dem Kind signalisiert: Deine Eigenzeit, dein individueller Rhythmus und dein Interesse sind zweitrangig. Was zählt ist, dass du dich in das System einfügst.

Schule lehrt nicht fürs Leben – sie lehrt, wie ich Schule lerne

In Konzepten der Schulentwicklung wird Selbstorganisation als ‚kompetenzorientiertes Lernen‘ gefordert, doch die Organisation des eigenen Lernens bleibt eine Simulation: Die Schule bleibt der Rahmengeber, der bestimmt, in welchen Grenzen Selbstorganisation stattfinden darf. Die Folge: Schülerinnen und Schüler lernen, sich innerhalb vorgegebener Strukturen effizient anzupassen, nicht aber, eigene Wege zu suchen oder tatsächlich in die Verantwortung für ihren Lernprozess zu gehen. In der Realität bleibt der Fokus auf dem normierten Lernen bestehen.

Anhand des nach wie vor gern genommenen Beispiels vom „Lesen, Schreiben und Rechnen“ wird deutlich, dass es in der Schule nicht darum geht, individuell und im eigenen Tempo zu entdecken, wie Sprache funktioniert oder wie Zahlen sinnhaft genutzt werden können, sondern darum, diese Fertigkeiten innerhalb eines normierten Rahmens zu erwerben bzw. sie zu demonstrieren. Kinder lernen, dies nach den Regeln der Schule zu tun. Lernen geschieht nicht nach individuellen Rhythmen, sondern nach vorgegebenen Zeitplänen, die den Lernstoff in fixen Einheiten organisieren, unabhängig davon, ob er für das Kind in diesem Moment Sinn ergibt oder nicht.

Zugespitzt: Kinder lernen in der Schule nicht Lesen, Schreiben und Rechnen. Sie lernen in der Schule, wie sie in der Schule Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Zwischen diesen beiden Effekten liegt ein galaktischer Unterschied.

In der Schule lernen Kinder, wie sie in der Schule lernen. Sie lernen Schule. Fertig. Alles andere (!) würden sie überall, mit allen anderen Menschen und in allen anderen Kontexten lernen. Individuell und zugleich maximal sozial eingebettet.

Das wollen wir nicht wahrhaben. Denn sonst müssten wir Schule loslassen.

In der Schule werden Wissensaufbau und Kompetenzentwicklung nicht als individueller, komplett ungleichzeitiger Prozess mit Eigenzeit und Eigenrhythmus designt, sondern als ein Anhäufen und Reproduzieren vordefinierter Inhalte. Nüsse sammeln bis der Arzt kommt.

Das wichtigste Lernziel ist nicht das tiefe Verstehen oder die Fähigkeit, Gelerntes auf neue Situationen zu übertragen. Schule bedeutet Nüsse sammeln, nicht Nüsse knacken.

Eine Schule, die echte Wertschätzung praktiziert, müsste deshalb nicht nur theoretisch über Autonomie und Individualität sprechen, sondern die Prinzipien von Wertschätzung in ihrer Struktur verankern, damit ein ganz anderes Lernen möglich wird. Das wäre dann eine

Inklusive Schule

- Das Ziel 4 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zielt darauf ab, „eine inklusive, gerechte und hochwertige Bildung zu gewährleisten und Möglichkeiten für lebenslanges Lernen für alle zu fördern.“ Dieser Rahmen ist ein zentraler Bezugspunkt für die Förderung inklusiver Bildung.

- Weitere Informationen zu inklusiver Bildung finden sich in der Bildungsstrategie 2030, insbesondere zu Themen wie Inklusion, Chancengleichheit und Zugang zu Bildung für benachteiligte Gruppen. Eine spezifische Quelle dazu ist die UNESCO-World Education Report.

- UNICEF setzt sich in verschiedenen Berichten und Programmen für die Rechte von Kindern auf Bildung und den Zugang zu inklusiven Bildungsangeboten ein. Ein Beispiel für solche Programme ist das UNICEF Education Programme und die UNICEF Strategic Plan.

- Im Zusammenhang mit Inklusion ist besonders die Arbeit von UNICEF im Bereich der Bildung von Kindern mit Behinderungen relevant, die im UNICEF Global Annual Reports dokumentiert wird.

Die Arbeit an diesen Anforderungen erfordert wiederum eine echte Partizipation aller Beteiligten, die nicht nur symbolisch oder konsultativ bleibt, sondern eine geteilte Macht über den Grundauftrag von Schule ermöglicht.

Schule wäre dann nicht nur ein Ort, an dem Informationslogistik betrieben und abgeprüft wird, sondern ein Raum, in dem junge Menschen sich als bedeutsame Mitglieder einer lernenden Gemeinschaft erfahren, in der sie mitgestalten und mitentscheiden.

Bedeutung als Grundpfeiler einer menschlichen Schule

Schule kann mehr sein als ein Ort der Anpassung. Sie könnte ein Raum sein, in dem sich die Bedeutung des und der Einzelnen entfaltet. Junge (alle?) Menschen brauchen eine Umgebung, die ihnen zeigt, dass sie nicht nur Teil eines Systems sind, sondern eine individuelle, nicht ersetzbare (!) Rolle haben. Wertschätzung darf nicht nur ein methodisches Mittel sein, sondern muss das Fundament schulischen Handelns bilden.

Bildungssysteme, die auf die Frage der individuellen Bedeutung fokussieren, könnten so auch dazu beitragen, die Entwicklung einer Gesellschaft zu unterstützen, in der Menschen mit Selbstvertrauen und Eigenverantwortung handeln. Eine solche Veränderung braucht jedoch Mut und ein tiefes Umdenken darüber, was Lernen bedeutet.

Schule als System der Einordnung, nicht der Entwicklung

Quelle

Ich halte fest: Die grösste Herausforderung für Schüler ist nicht das eigenständige Denken, sondern das Erfüllen der systemischen Erwartungen. Das Damoklesschwert, das während ihrer gesamten Schulzeit über ihnen hängt, ist die Frage: Wie kann ich möglichst viele Nüsse sammeln – ohne mich damit aufzuhalten sie zu knacken?

Doch genau diese letzte Frage sollte Schule zum Anlass nehmen, umzudenken. Was, wenn Lernen nicht mehr nach dem Prinzip der Anpassung, sondern nach dem Prinzip der Bedeutung organisiert wäre? Der Unterschied zwischen beiden Ansätzen könnte nicht fundamentaler sein:

Während Anpassung bedeutet, bestehende Strukturen zu übernehmen und sich in vorgegebene Abläufe einzufügen, erfordert Bedeutung ein aktives Gestalten und ein Erleben von Sinnhaftigkeit im eigenen Lernprozess. Anpassung verlangt Gehorsam, Bedeutung setzt auf Eigenverantwortung. Anpassung bewertet Leistung nach standardisierten Kriterien, Bedeutung erkennt die Einzigartigkeit individueller Entwicklungsprozesse an.

Erst wenn Schule den Mut hat, diesen Paradigmenwechsel zu vollziehen, kann sie aufhören, Kinder auf das Sammeln von Nüssen zu trainieren – und ihnen stattdessen die Möglichkeit geben oder zumindest lassen, die Schale zu knacken und dadurch hinter den eigentlichen Wert zu kommen.