Weihnachten ist im Landeanflug. Die Geburt von Gottes Sohn. Der Zeitgeist sagt: Wer’s glaubt wird selig. Religion halt. Doch: Was wir längst in den Kellern unserer Kultur versorgt haben, prägt unser Verständnis von Menschsein nach wie vor fundamental. Wir argumentieren zwar meist nicht mehr mit Gott, wenn wir uns unsere Vorstellungen vom “richtigen Menschsein” um die Ohren hauen – aber …

… es gibt bis heute erstaunliche Parallelen zwischen dem, was wir für die Natur des Menschen halten, und dem im frühen Christentum bis aufs Messer geführten Kampf darum, wer denn nun dieser Jesus war: War er vor allem Mensch oder doch eher Gott – oder beides? Und geht das Göttliche an ihm in dem Moment verloren, wo er bloss noch “ganz Mensch” ist – oder umgekehrt?

Diese Fragen klingen heute in vielen Ohren absurd: Ob er bereits vor seiner Geburt Gottes Sohn war, oder ob er als ganz normaler Mensch geboren und dann berufen wurde (“auserwählt”), also als Gottessohn adoptiert. So richtig Gott kann er aber, so die Kritiker, als adoptierter Sohn eines Handwerkes wiederum nicht sein. Sie forderten quasi, Jesus müsse ein “Biogott” sein, so wie wir heute etwa nach mehr Bioschweizern rufen oder nach Biodeutschen: als solche geboren.

Der Streit um Natur und Kultur bestimmt bis in die Gegenwart unsere Vorstellungen von Menschsein – rund um den Globus!

Ein konkretes Beispiel für dieses Durcheinander betrifft mich persönlich: Die Diskussion um die geschlechtlich-sexuelle Identität des Menschen, um Homo- und Heterosexualität und alles, was dazwischen liegt und was uneindeutig ist.

Kommen wir schon “so“ auf die Welt, gehört das also “in unsere Natur” oder werden wir durch Kultur und Erziehung dazu gemacht? Bin oder werde ich schwul? Bringt mich da jemand vom Weg ab, den die Natur (der liebe Gott?) für mich eigentlich vorgesehen hat? Hierher gehört übrigens auch die Annahme, das zu viel Umgang mit schwulen Männern ein schleichender Initiationsritus sei um heterosexuelle Menschen umzupolen. Oder sind queere Menschen gar eine Laune der Natur?

Mann hält’s nicht für möglich, aber diese Fragen treiben bis heute viele Menschen um. Ist es die Kultur, die LGBTQI+ “macht”, oder ist es die Natur? Ist das “kulturell”, also fabriziert bzw. vom schwulen Nachbarn in einem folgendschweren Anfall von Verwirrung selber entschieden?

Solche Erklärungsmuster kennen die Welt nur binär, vor allem bezogen auf Sexualität und Geschlechtlichkeit: Entweder “normal”, was soviel heisst wie “der Natur entsprechend” – oder abnormal.

Mein Vater seinerzeit zu meinem Partner und mir – zwischen Tür und Angel: “Könnt ihr beide euch nicht einfach jeder eine Frau suchen und gute Freunde bleiben?”

Warum die Rede vom „Normalen“ und „Natürlichen“ noch immer dünnes Eis bedeutet

Die Annahme einer Veränderbarkeit (“Therapie”) in Richtung einer natürlichen (und damit binären, heteronormativen) geschlechtlichen Identität wird so begründet, dass in solchen „Fällen“ eine Korrektur kultureller und also gefällter Entscheidungen möglich sei, damit der Mensch (wieder so) sein kann, wie die Natur ihn oder sie vorgesehen hat – aus einer im Christentum üblichen Perspektive: was Gott im Schöpfungsakt vorgesehen hat. Und da gibt’s halt nur Männer und Frauen, die füreinander gemacht sind.

Was auch immer „die Natur“ sonst noch bereit hält, sehen wir dann gar nicht mehr – oder wir machen’s zur Ausnahme.

Manche sagen etwa, Homosexualität sei angeboren, und damit doch irgendwie natürlich. Dass Menschen „so geboren würden“, dient ihnen zur Verteidigung queerer Menschen gegen den Vorwurf, “das” sei doch eine bewusste Entscheidung oder Verführung, und also veränderbar.

Das Argument der Verteidigung lautet: Homosexualität – und alle anderen Formen uneindeutiger Nicht-Heterosexualität – seien gegeben im Sinne von unveränderlich, sprich: ich bin ja so auf die Welt gekommen. Das ist allerdings kein wirklich gutes Argument für Gleichwürdigkeit unterschiedlicher geschlechtlicher Identitäten. Auch schafft es den Heterosexismus nicht aus der Welt. Es biologisiert vielmehr alles andere als Ausnahme von der Regel. Damit hat es das Zeug, die Stigmatisierung zu zementieren. Zum Beispiel als eine „Prüfung Gottes“.

Hinzu kommt: Seit es uns als Menschen gibt – und deshalb auch Kultur, verändern wir uns ja gerade dann, wenn uns die Natur (als) etwas “gebiert”, was uns aber nicht gefällt, sprich: was nicht kultureller Mainstream ist. Dass Frauen in einer bestimmten Kultur Ringe um den Hals zu tragen haben, damit der möglichst schmal und lang wird, ist so ein Eingriff. Einer von unzählbaren. Auch werden Frauen ebenso wie Männer von jeher beschnitten. Solche gestaltende (vielerorts ästhetisch-chirurgische) Eingriffe in die Natur werden als völlig “normal” angesehen, als erstrebenswert oder gar geboten. Warum also nicht auch eine „angeborene“ Homosexualität umformen, wie einen zu kurz und zu dick geratenen Hals?

Wie ich es auch drehe und wende: Der Rückgriff auf „die Natur“, auf das „so geboren“ als Argument für eine Vergleichwürdigung queerer Lebensformen ist ein Schuss, der nach hinten losgeht. Wenn ich alle, die sich nicht als heteronormativ einordnen, auf diese Weise naturalisiere, mache ich sie zu einer „natürlichen Ausnahme von der Regel“, die jedoch als Regel unverändert bleibt.

Als Schwuler bin ich dann quasi auf eine natürliche Weise unnatürlich.

„So geboren sein“ ist also kein Garant für Gleichwürdigkeit – nicht nur hinsichtlich sexueller und geschlechtlicher Identität. Ich könnte in dieser Denke z.B. auch die Gleichwürdigkeit eines Schwarzen („gleichwürdig“ mit wem?) damit begründen, dass die Farbe beim Waschen nicht abgeht. Hier wird das Perverse der Argumentation vollends offensichtlich.

Wir können das Problem der Be- und Entwertung, der Gleich- und Ungleichwürdigkeit sexueller und geschlechtlicher Lebensformen nachhaltig nicht auf der Ebene der Natur lösen.

Wie wir in die Gleichwürdigkeit kommen

Wir kommen erst dann einen Schritt weiter, wenn wir auf der Ebene des Normativen eine grundsätzliche Verschiebung vornehmen – denn verzichten können wir ja offenbar nicht auf Normatives. Nicht wenige finden das Normale ja auch irgendwie sexy.

Also siedeln wir doch Normativität und das Normale nicht mehr auf der Ebene des “Ontologischen” an (Natur bzw. Sein) oder in der Metaphysik (Schöpfung bzw. Gott). Wir binden Normalität in Fragen geschlechtlicher und sexueller Identität nicht mehr zurück an eine Natur, in der Annahme, es handle sich dabei um den Ausdruck einer ontologischen (“die Natur”) oder metaphysischen Realität (“der Wille Gottes”).

Wenn wir diese normative Verbindung nämlich lösen, können wir „Abweichung“ phänomenologisch ganz anders bearbeiten: „Anders“ ist dann gerade keine Abweichung von einer natürlichen oder göttlichen Norm, sondern ein am „Phänomen Mensch“ selbst beobachtbarer, ganz selbstverständlicher Ausdruck von Vielfalt.

Die Vielfalt (z.B. LGBTQI+) ist dann eine Eigenschaft des Phänomens „Mensch“ – keine Abweichung.

Das würde eine andere Form des Sehens bedingen – und sie zugleich fördern. Nur wenn ich und wenn wir als Gesellschaft in unseren konkreten Kontexten mehr und mehr die Vielfältigkeit, die Mehr- und Uneindeutigkeiten sexueller und geschlechtlicher Identität(en) als Ausdruck von Menschsein sehen lernen, verändern wir, verändern sich dadurch “normative Muster” des Sehens.

Was gut ist im Sinne von empfehlenswert für das individuelle, gemeinschaftliche und institutionelle Handeln, und was der Entwicklung gleichwürdiger Formen des Zusammenlebens und der Würdigung sexueller und geschlechtlicher Identität(en) zuträglich ist, das wird dann nicht mehr auf der Ebene binärer Heteronormativität geklärt, sondern mit der Suche nach Wegen, die Vielfalt geschlechtlicher Identität in einer komplett diversen Welt gleichwürdig zu leben, kurz: Wenn Vielfalt „normal“ ist, wird die Frage wichtig, wie wir sie leben.

Wir machen es uns dann zur Norm, Vielfalt zu fördern statt sie zu reduzieren – idealerweise in einem Prozess der fortwährenden Aushandlung der Frage, wie wir diese Vielfalt leben wollen. Jetzt allerdings nicht mehr auf der Ebene ontologischer Normativität, sondern als phänomenologisch geführter Diskurs:

“Es gibt geschlechtlich-sexuelle Vielfalt als eine Bedingung und als ein Ausdruck von Menschsein. Also lasst sie uns so gestalten, dass wir diese Vielfalt und ihre Wertschätzung zu einem kulturellen Kernanliegen machen.”

Ich sehe das als Chance, um Menschsein anders als bisher von seiner Vielfalt aus zu begreifen, und nicht mehr in seiner Reduktion auf Binarität, die bis heute Kultur auf allen Ebenen prägt.

Wir könnten also soziale Kontexte, kulturelle Artefakte und Bildungsaktivitäten so gestalten, dass sie diese Vielfalt schützen, fördern und als ein echtes Entwicklungs-Instrument für Humanität erkennen und einsetzen.

Zurück zum lieben Gott und seinem Sohn

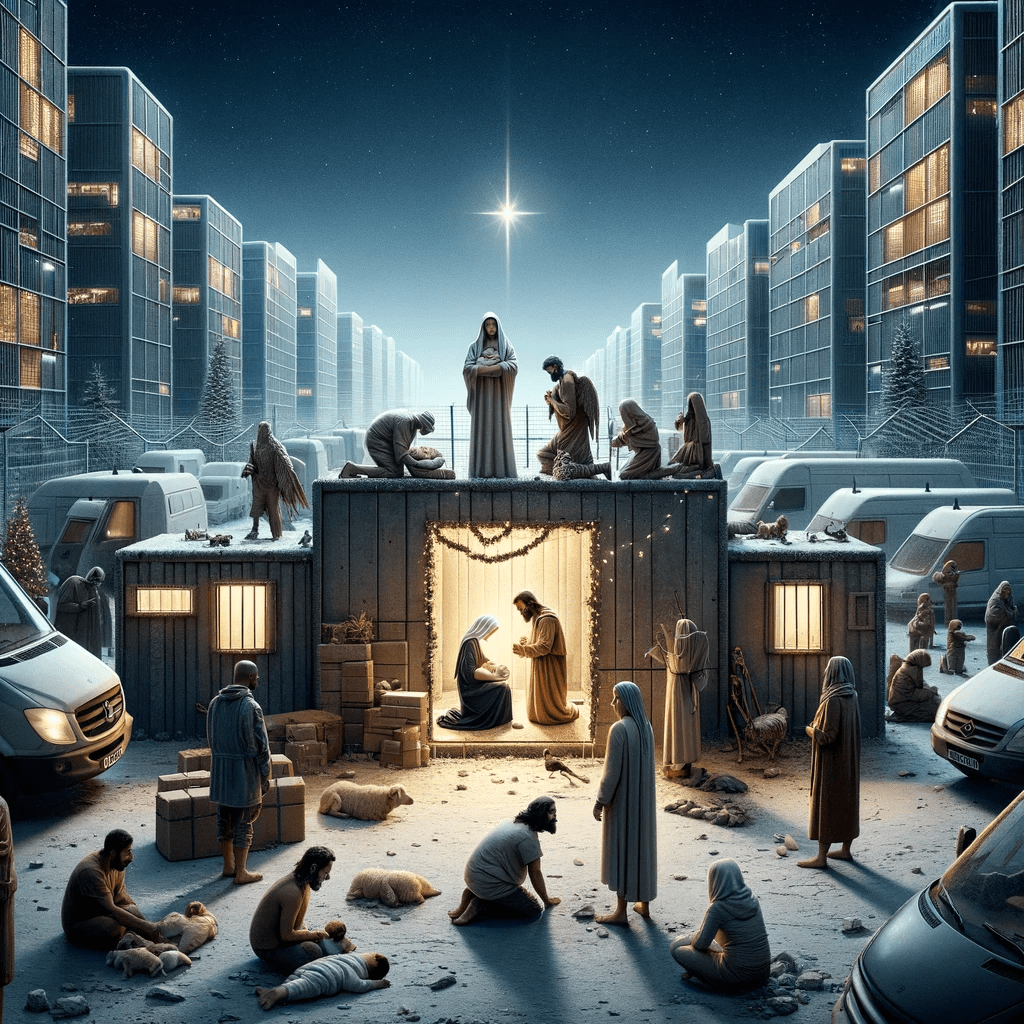

Auch den müssten wir dann nicht mehr dem Himmel oder der Erde zuordnen. Er würde sich dann nicht in den Dreck und Staub menschlicher Existenz herablassen mit der theologischen Randbemerkung im Gepäck, dass er das alles uns zuliebe inszeniert. Er wäre womöglich einfach nur an unserer Seite – in dem ganzen Dreck – mit welcher Hautfarbe, mit welchem Geschlecht und mit welcher Identität auch immer.

Die fundamentale Solidarität wäre das untrügliche Erkennungszeichen für das Göttliche in und unter uns ❤️

Was das allerdings bringt und welchen Unterschied das machen sollte in unserer derzeit aussichtslosen Situation als Weltgemeinschaft – diese Frage steht auf einem anderen Blatt.

Meine Vermutung ist: Wenn wir die Binarität unserer Welt- und Menschenbilder – hier Gott, da Mensch, hier normal, da abnormal – überwinden, geben wir uns dadurch eine Chance auf andere, auf nachhaltige, auf humane Lösungen unserer überbordenden Probleme.

Und wir könnten, wenn wir wollten, die “Gottessolidarität des Christusereignisses” – die eine Erzählung unter vielen ist, aber eine wirklich gute – als die Geburt einer radikalen Akzeptanz der radikalen Viefalt und Diversität menschlicher Existenz lesen und interpretieren.

Anfangen könnten wir zum Beispiel mit einer Diskussion über die Frage, wie und warum ein Text mit solcher Sprengkraft wie das Neue Testament alle bisherigen Katastrophen der Geschichte (inklusive der kirchlich hausgemachten) in deren eigenem Schatten überleben konnte – und sich als Text heute zugänglicher zeigt als je zuvor.

Für alle überall.